翻訳家の柴田元幸さんが、毎回一人、英米現代・古典の重要作家を選び、その小説の翻訳術を紹介します。まずは作家の特徴がよくわかる文章と、柴田翻訳の妙技をご堪能ください。

紹介する作家:カーソン・マッカラーズ

1917 年アメリカ、ジョージア州生まれ。アメリカ南部を舞台に人々の孤独を描き、「南部ゴシック」の作家として紹介されることもある。代表作は『心は孤独な狩人』、『結婚式のメンバー』など。1967 年没。

あらためて、最初の一行から物語をあざやかに始動させる人だなあと思う。たしかに最後の“Death is always the same ...” というのは少し一般論めいた言い方という気もするし、“The town itself is dreary...” は感傷が過ぎるという批判もある かもしれない 。だがあえて擁護すれば、前者は内容としてはまさに「死に一般論は通用しない」ということを述べているわけだし、感傷もこれだけ的確に描写されるならそれはそれでいいんじゃないかという気にさせられる。

短篇を見ても、“The jockey came to the doorway of the dining room, then after a moment stepped to one side and stood motionless , with his back to the wall”(“The Jockey ” :「騎手はダイニングルームの戸口まで来て、一呼吸置いてから横に動き、壁を背にしてじっと立った」〔騎手〕); “The twilight border between sleep and waking was a Roman one this morning: splashing fountains and arched , narrow streets, the golden lavish city of blossoms and agesoft stone”(“The Sojourner” :「眠りと目覚めとを隔てるたそがれの境界が、けさはローマ風だった。水のはね上がる噴水、アーチのかかった狭い街路、花々と年を経て柔らかさを帯びた石とが作り出す黄金色の豪勢な都市」〔滞在者〕)といったように、まさに一行目から物語のとば口に連れてきてもらったような思いがする。

マッカラーズは 前回 取り上げたフラナリー・オコナーと同じく「南部女性作家」と括られることが多いが、作風はオコナーとはまったく違う。オコナーが自分の短篇に“A Good Man Is Hard to Find ”(善人はなかなかいない)というタイトルをつけるとき、それは紋切り型をひねった形で使っている―紋切り型で思考している人間を批判し、かつ、より高次元の意味での善人とはどんな人間かを問うている。同じようにセンテンスのタイトルであっても、マッカラーズがThe Heart Is a Lonely Hunter というときにそのようなひねりはない。文字どおり、心はさびしい狩人であることだなあ、という思いをストレートに伝えている。

学者はたいてい、感傷とは無縁で深い象徴性を帯びたオコナー作品を評価しがちであり、もちろんオコナーを評価するのは全然間違っていないのだが、一行目からすっと物語を立ち上がらせ登場人物の心情を浮き彫りにするマッカラーズのような文学にも、また独自のよさがある。

マッカラーズで面白いのは、そうやってストーリーが最初から前面に出され、そのまま巧みに 展開 されていく にもかかわらず 、最終的に胸に残るのは、物語よりも圧倒的に「さびしさ」「わびしさ」といった思いである。物語は忘れてしまったあとでも情感が手で触れられるかのようにあざやかに胸に残る、というのはすぐれた物語 に関して よく起きることだが、この人の場合、そうした 傾向 がとりわけ顕著であるように思える。

音楽ファンの皆さんはとっくにご存じだろうが、歌手スザンヌ・ヴェガが自らオフ・ブロードウェイの舞台でマッカラーズ役を演じたのを踏まえて作ったアルバムLover, Beloved: Songs from an Evening with Carson McCullers(2016)は、そうした「さびしさ」「わびしさ」をマッカラーズ本人の中に見出していて秀逸である。

というわけで、訳す上でも“lonely” “dreary” といったマッカラーズ的鍵言葉にどういう日本語を充てるかが重要になってくる。The Heart Is a Lonely Hunterは既訳(立派な訳である)では『心は孤独な狩人』となっているが、「アングロサクソン語源のシンプルな語は大和言葉で/ラテン語源の複雑な語は漢語で」という原則にしたがうなら「心はさみしい狩人」でもいいような気がする。もっともこの原則、あまり機械的に振りまわすべきではなく、dreary もやはりアングロサクソン語源だが、「町そのものがわびしい」ではどうもすわりが悪く、すわりをよくしようとして「町そのものがわびしさに包まれている」などとしてしまっては大仰だし、ここは「町そのものが荒涼としている」とした方がいい気がする。当たり前の話だが、どんな場合にもあてはめられる翻訳のルールなどというものは存在しない。

柴田元幸さんの本

1954(昭和29)年、東京生まれ。米文学者、東京大学名誉教授、翻訳家。ポール・オースター、スティーヴン・ミルハウザー、レベッカ・ブラウン、ブライアン・エヴンソンなどアメリカ現代作家を精力的に翻訳。2005 年にはアメリカ文学の論文集『アメリカン・ナルシス』(東京大学出版会)でサントリー学芸賞を、2010年には翻訳『メイスン&ディクスン(上)(下)』(トマス・ピンチョン著、新潮社)で日本翻訳文化賞を、また2017年には早稲田大学坪内逍遙大賞を受賞。文芸誌「MONKEY」(スイッチ・パブリッシング)の責任編集も務める。

出典:Carson McCullers, Complete Novels(The Library of America)――, Collected Stories(Mariner Books)

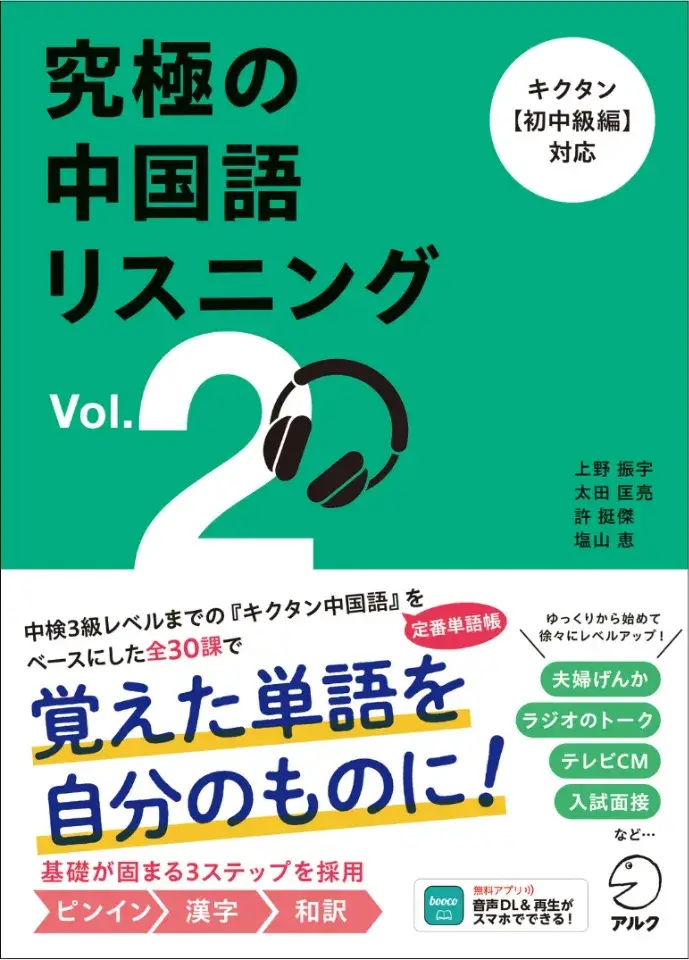

boocoで読める!アルクの新刊、続々登場

語学アプリ「booco」なら、アルクのベストセラー書籍200タイトル以上が、学習し放題!

「キクタン」などアルクの人気書籍800冊以上が音声対応。「読む」に対応した書籍では、本文と音声をスマホで手軽に利用できるほか、一部の書籍では、学習定着をサポートするクイズ機能で日々の復習や力試しも可能です。さらに、Plusプランに加入すれば200冊以上の書籍が学習し放題に!

boocoの「読む」機能では、次のような使い方ができます。

① 学習したいページを見ながら音声を再生できる

② 文字サイズや画面の明るさを調整できる

③ 書籍内検索ができる

※ これらの機能には一部の書籍が対応しています。

▼「booco」の無料ダウンロードはこちらから