言語学者のアンちゃんことクレシーニ アンさん(北九州市立大学准教授)が、日本国籍を取得するまでのさまざまな出来事や思いをつづる連載第15回。自身の人生において、特に大きな「3つの試練」に見舞われたというアンちゃん。そのうちの2つが「PTA活動」と「コロナ禍」です。どのような試練で、そしてどう乗り越えたのかを見ていきましょう。

「日本最高」、そこに訪れた試練

ヤッホー!!アメリカ系日本人のアンちゃんです!

私は地元の福岡で、「日本が好き過ぎてたまらんバイ!」というモットーの人として知られている。本当に日本が好きだ。でも、いつもそうだったわけではない。日本に来て最初の1年間は地獄のようだった。

家が寒過ぎて、食べ物が合わなくて、日本語が全然話せない。「日本が好き」と思うどころか「死ぬほど嫌い」だった。けれどその後、日本語を少し話せるようになり、そのおかげで生活は楽しくなっていった。また、初めて「言葉」の大切さが分かったとも言えるかも。

それ以来、ずっと日本語マニアだ。朝から晩まで日本語について考えている。日本語が上手になればなるほど、毎日が楽しくなったり日本人との関係が深まったりしている。

試練を通して「多様性」「理解」の大切さを実感

2017~2019年まで、さまざまなメディア活動を行いながら「日本が好き過ぎてたまらんバイ!」なアンちゃんでいた。いろいろなテレビ番組に出演し、どれだけ日本が好きであるかを全国に発信。当時は正直、日本の「いい所」しか見えていなかった。日本料理を通して摂食障害が治っていき、人間関係だって全部うまくいっていて、「この国は最高だな」と思う毎日だった。

ところが、2019年以降に起きた3つのハプニング、別の言葉で表すなら試練によって、日本への愛情と忠実さが試されることになったのだ。ただし、それらが「多様性」と「理解」の大切をさらに実感するきっかけになってくれたのも事実。いいことも悪いことも、全ての出来事はわれわれ人間を成長させてくれると私は思っている。

この連載「多様性の架け橋」では、私の「多様性の旅」について書いてきた。今回で15回目なんだけど、もし今までの記事の中で読んでいないものがあればぜひさかのぼってみてね。

◆ これまでの「多様性の懸け橋」一覧 ◆

さて、今回はその大変だったハプニングのうち、2つについて話そうと思います。それでは一緒に旅を始めよう!

みんながやっているPTAだから私も「やらなきゃ」

わが子が小学校に上がる前、周りの保護者からPTAの話をよく耳にしていた。そのいずれも「とんでもなく大変な仕事だよ!」「関わらん方がいい!気をつけて!」みたいな感じだ。PTAのストレスで難聴になったというお母さんの話も聞いた。そんなわけで、私は「絶対に関わらない」と決意。だってPTAはあくまで“ボランティア”なんだから、やらなくていいやろう?と思っていた。

しかし・・・

いざ子どもが小学校に上がると、どう見てもボランティアじゃないと気づかされた。あまりにもボランティアじゃなさ過ぎて、英語の「volunteer」と日本語の「ボランティア」の意味は全く違うと思ったくらいだ。

「やらない」選択肢がない。そして、「やれない」理由がある場合は、免除されるための申請をしないといけない。「ボランティア」活動をやらないために許可が必要であることが不思議で仕方がなかった。

そして、関わらないと決めたはずが、長く日本にいればいるほど、どんどん日本人の精神が濃くなっていく。そして、良くも悪くも「外国人だから」と特別な扱いをされたくなかった。それで結局、「日本人がやらなければいけないなら、私もやらなきゃ」と思うようになった。

だまされた!?PTA、大変過ぎ!

長女が中学1年の時、自宅の固定電話に「PTAの本部役員になってください」という依頼が来て、私は引き受けた。と言っても実際はあまりにも知識がなさ過ぎて、「本部役員」と「クラス委員」などの違いをよく理解しないまま、時間的にできるかどうかも考えず、「PTAをする」という曖昧な認識しか持っていなかっただけ。周りの友達に言ったら、「あなた、バカやろ!?本部役員をする時間なんてなかろう!」と返ってきた。

その言葉通りで、PTA活動は想像した以上に大変だった。依頼された時に「そんなに大変じゃないし、それほど時間もかけなくていいと思うから・・・」みたいな曖昧なことを言われていたが、実態は「命を捧げてほしい」が正しい。

同じ本部役員の1人に「だまされた感が半端ない!」とこぼしたら、「僕もだまされたし、みんなだまされてる。ある程度のだましを駆使しないと、誰もPTAの担い手にはならないんだよ」と言われて、大きなショックを受けたものだ。

そんなにPTAにかけられる時間なんてないし、仮にあったとしても命を捧げたくない。PTA活動に対して「どこまで時間をかけるべきなのか」、この考え方が大きく違ったせいで、一部の役員とはかなり揉めた。

「多様性」を認め「理解」し合えたなら

具体的に何があったかについては省くけれど、ものすごく大変だったことは断言できる。その根本的な原因は「多様性」と「理解」が足りていなかった点にあるだろう。要するに、PTAを成功させるためのさまざまな才能の持ち主がいることが「多様性」で、いろいろな家庭の事情を認め合うことが「理解」。

この2つは決して欠かせないものだと思う。各役員や委員へ適当に仕事を割り振るのではなく、その人ならではの才能を生かしながら活動してもらえるのがベスト。他の役員には私にない才能があり、私にも他の役員にない才能がある。

それなのに現実は、一人ひとりの才能を無視して「与えられた仕事をやれ!」という感じで、とてももったいないと思わずにはいられない。「多様性」が認められたら、みんながそれぞれやりたい仕事を楽しく行える。そしてその結果、PTA活動を楽しむことに行き着く。

それから、「理解」がとても大切だ。例えば、子どもが1人の場合と4人の場合では家庭事情が全然違う。PTAへの協力を同じレベルで期待するのは無理な話だ。「できる人ができる時にやる」という方針にならない限り、不満を抱える人が増える道しか作られない。さらに、「PTA役員に当たってしまった!」と文句を言いながら引き受ける人が永遠に減らない。

「理解」と「多様性」のあるPTA組織ならば、絶対に仲良く奉仕し合えると思う。私が関わった時は、残念ながらどちらも欠けてばかりいた。

「子どものため」だったはずなのに

本来、PTAは子どものためにある組織だから、「本当に子どもたちのためになっているのか」を常に念頭に置いた方がいいと思う。私が役員をしていた時は、子どものためになっているどころか、「PTA活動のせいで子どもたちが損した」と言っても過言じゃないことが少なくなかった。私を含め、大人たちは反省すべきことが多かったと思う。

母親である私の不機嫌な姿をずっと見ていた長女は、「ママ、PTAを辞めてくれる?そういうママは好きじゃない」と言ってきた。本当に考えさせられる発言だ。「子どものため」にやっているはずのことに対して、その子どもが「辞めてください」と言ってくるなんて、切な過ぎて仕方がない。

――そういうわけで、途中で本部役員の副会長を辞めちゃった。自分自身にも反省すべき点はきっとあるものの、とても大きなトラウマとなった。こういう組織を生み出す日本文化はどうなのかなあ・・・。ただ、少し時間が経つと、「これは日本文化じゃないのかも」と思うようになった。

というのも、PTAを辞めてしばらくしてからいろいろなPTA研修の依頼が来て、そこでめちゃくちゃ仲良くPTA活動をしている方たちにたくさん出会ったからだ。「なんで楽しくやれるの?」と尋ねたところ、返ってきた答えはやっぱり「理解があったから」。

日本らしい「助け合い精神」を生むには

PTAという組織自体は悪くない。メンバー全員が理解と多様性を分かっていない状態が問題というだけ。約80年前に日本でPTAが始まった頃は、主要メンバーとなるお母さんたちの大多数が専業主婦だった。だけど現在、子どもがいる母親の就業率は約8割に及ぶ。〔*1〕

それでも、「お母さんたちは働いていて、PTAは大変だから廃止すべき」とはならない。町内会や子ども会も同様だ。とはいえ、昔のやり方のままでは現代人の多忙な生活に合わないので、生き残るためには変わる必要があると感じる。

私自身も、残ってほしいと思っている。なぜなら、私は日本に来た時、日本の「助け合い精神」にめっちゃ感動したから。負担を減らすことによって、日本人のDNAに刻まれた助け合い精神が溢れ出すようになり、PTAでも町内会でも奉仕したくなるんじゃないかな。

〔*1:参照〕

PTA’S(ピータス) / 【PTA】問題だらけの組織はどうして誕生したのか?(ママテナ) / 意外と知らないPTAのヒミツ!(みらぴか) / 2023年「国民生活基礎調査」

世界中を苦しめたコロナ禍という試練

PTAを辞めてようやく立ち直った頃、世界がコロナ禍となる。そんな中、2020年3月末、大好きな父親が突然亡くなった。そのショックが大きかったのはもちろんだが、私は同時にさまざまな混乱への対応をしなければいけなかった。

当時は講演活動を活発に行っていたんだけど、予定されていたものが全て中止に。大学の授業は当面の間オンラインで行うことになった。そのやり方がちっとも分からず、コロナ禍初期は私にとって地獄のようだった。父親を亡くした上に、生きがいだった講演ができず、大好きな学生たちにも会えない。全ての「好き」と「楽しい」がなくなり、残ったのは「不安」と「悲しみ」だけ。

そして、日本の水際対策の実施によって父親の葬儀に行けなかった。2020年4月~8月末まで、私のような永住者を含めて、外国人の日本への入国・再入国が原則拒否となったのだ。〔*2〕

当時のアメリカの感染状況はひどいものだったから、正直、それがなくてもアメリカに行かなかったとは思う。それでも、「行ける」選択肢がなくなったことは衝撃的だった。G7の他の国は永住者を国民とほぼ同等に扱っていたが、日本は永住者を観光客や留学生などと同じ枠に入れていた。〔*3〕

〔*2・3:参照〕

これまでの水際対策に係る新たな措置について / 「GLOBE+」2020年8月22日付記事 / 水際対策とは コロナでは全ての国から入国を原則拒否 / きょうのことば(日本経済新聞:2021年10月22日付)

私の「ホーム」は日本

最初、私は怒っていた。長く日本に住んでいても、やっぱり私はただの“ガイジン”なんだ。久しぶりに自分が「外」の「人」であることを全身で感じた。周りの人にこの状況について話すと、「まあ、コロナは危ないから、外国人はね・・・」みたいな反応だった。

「外国人の入国禁止」という見出しを見て多くの人が抱くイメージは、「外国人」=「観光客」が強いかもしれない。私が「だから私は日本を出たら戻れなくなるんだ」と言うと、相手は「は?アンちゃんは日本に住んでいるのに」と、びっくりしたような反応をした。

この水際対策で感じたことは、日本在住の外国人に対する無意識の偏見だった。一般の人たちが持つ「外国人」=「観光客」という思い込み。そして、主に政府の「日本に戻れなくなっても、行く場所はあるやろう?」という思い込み。

だけど、私を含めて多くの外国人は「移民」として日本で暮らしている。母国には何もない。母と兄弟はアメリカにいるけれど、私自身の住む所も健康保険も、年金も車も、何もない。日本で生まれた日本人と全く同じように、日本が私の「ホーム」。もしこのホームに戻れなくなったら、混乱はきっと半端じゃない。

日本国籍を取ろうと決めた瞬間

この水際対策は2020年9月からちょっと緩和され、日本在住の人は再入国できるようになった。しかし、「いつまた同じ対策が取られるか分からない」という不安から、2年くらいは日本を出る勇気がなかった。母国アメリカに一生行けなくてもいいけれど、大好きな日本に戻れなくなることを考えるだけで鬱々とした。

その後、2022年秋に水際対策は大幅に緩和される〔*4〕。私はやっとアメリカに戻ることができ、2年半遅れで父の葬儀を上げた。アメリカに着いて空港の入国審査に並んでいる間、手に持ったアメリカのネイビーブルーのパスポートをずっと眺めていた。抱いた思いは、「なんか、違和感が半端ない。このパスポートの色は違う」。その瞬間、日本国籍を取得すると決心した。

〔*4:参照〕

水際対策10月11日から大幅緩和(NHK 感染症データと医療・健康情報)

嫌な部分を見ても「やっぱり日本が大好き」

2019年まで、「日本が好き過ぎてたまらんアンちゃん」として知られていた私。それが、PTAのトラウマとコロナの水際対策というダブルパンチによって、日本愛はかなり薄れてしまった。

でも、ネイビーブルーのパスポートを通して大事な気づきを得た。それは、2019年までの私は日本のいい所しか見えていなかった、ということ。「素晴らしい日本」が好き過ぎてたまらなかったのが、PTAと水際対策の影響で、日本の好きじゃない部分、嫌な部分もたくさん見えるようになった。

けれど、その嫌な部分を見ても、「やっぱり、日本が好き!やっぱり、日本はいい国だ。やっぱり、日本人になりたい」と言えるようになった。心から日本を愛していて、そして失望もした。それでも、やっぱりこの日本が死ぬほど好き。

完璧な国なんてない。私は残りの人生を、日本人として生きていきたいと思った。

次回は、この決断から日本国籍を取得するまでの1年半について語るバイ!お楽しみにね!

オススメのアンちゃん書籍・連載

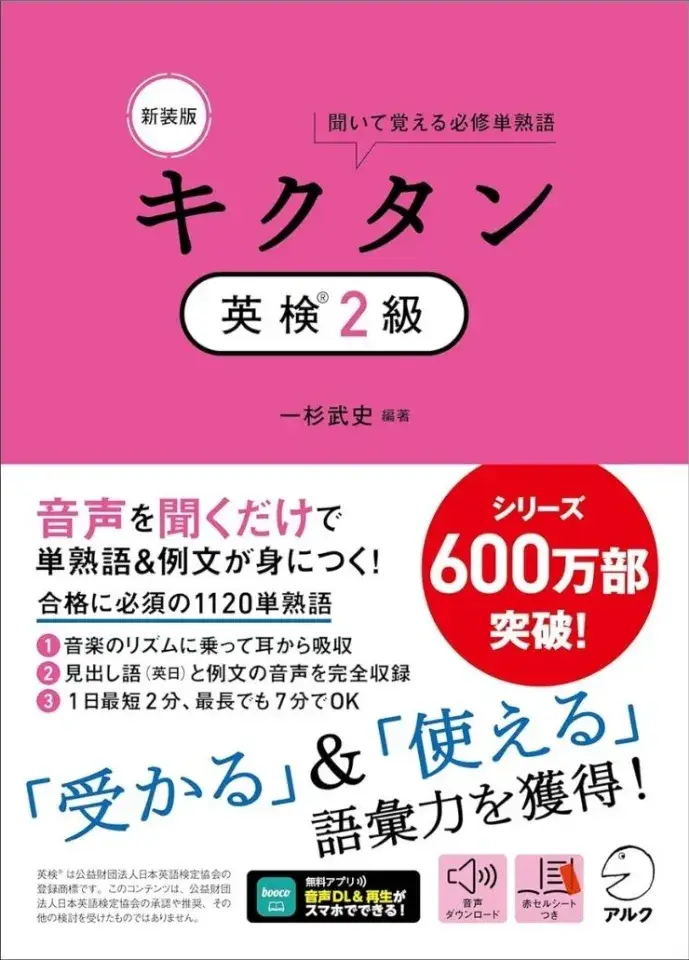

アンちゃんが英語&英会話のポイントを語る1冊

upset(アプセット)って「心配」なの?それとも「怒ってる」の?「さすが」「思いやり」「迷惑」って英語でなんて言うの?などなど。四半世紀を日本で過ごす、日本と日本語が大好きな言語学者アン・クレシーニさんが、英語ネイティブとして、また日本語研究者として、言わずにいられない日本人の英語の惜しいポイントを、自分自身の体験談・失敗談をまじえながら楽しく解説します!