言語学者のアンちゃんことクレシーニ・アンさんが、「多様性」を軸に自身の経験や考えなどをつづる連載第12回。アンちゃんのSNSやブログにもしばしば登場する「マキコ」さんという女性。彼女とアンちゃんの出会いは8年前にさかのぼります。2人の友情の中心に存在するものとは何なのでしょうか?

目次

「神社ラブ」と同時期に出会った大親友

ヤッホー!!アメリカ系日本人のアンちゃんです。

先週、私は27年ぶりに北海道に行ってきた。めちゃくちゃ楽しかった。一番印象的だったのは、建物の中の暖かさかもしれない。北海道って外はバリ寒いけど、屋内はめっちゃ暖かいんだ。一方、福岡は建物の中が死ぬほど寒い!冗談じゃない!

北海道は、この「外はとても寒いが屋内は快適」という点や、積雪量が半端ない点などが私のアメリカの故郷に似ているから、すごく親しみを感じる。

それから、もう一つ印象的だったのが北海道神宮だ。私の大学での専攻は宗教哲学で、今も宗教にすごく関心がある。特に日本の神社が大好き。神社マニアと言っても過言じゃないかも・・・?これまでも御朱印帳と共に、全国の神社を訪れてきた。

アイデンティティーの話をした前回の記事にも書いたように、私はどんどん日本人のアイデンティティーが濃くなっている。日本国籍を取得したのは一昨年だけど、それよりもずいぶん前から日本人になりつつあった。その象徴の一つと言えるのが「神社ラブ」だ。神社はすごく「日本」を感じる場所。初めて訪れる土地では、必ずその地域の有名な神社を探すようにしている。

神社とお寺を好きになったのは8年ほど前からだ。そして、京都生まれ・京都育ちの親友マキコに出会ったのもその頃。彼女との出会いが私の人生に与えた影響は計り知れない。今回は、それについて話すね。

いろいろなことに挑戦し、たくさんの場所を

訪れました。もちろん、神社も!

マキコと私の友情は、この連載のテーマである「多様性の懸け橋」そのものだと思っている。そしてこの連載には、アンちゃんが経験した奇跡的な出会いが他にもたくさん詰まっています。もし今までの記事を読んだことがなければ、ぜひさかのぼって読んでみてね。

◆ これまでの「多様性の懸け橋」を読む ◆

マキコとのエピソードは多過ぎて1回では絶対に書き切れない。だから、今回は前編です。それでは、今日もアンちゃんと一緒に多様性の旅を楽しもう!

マキコと私の「ご縁」

われわれ人間にとって、「信頼できる友人」は何より大事だと思う。生まれてから死ぬまで、山ほどの友人ができたり離れたりする。それが「ご縁」であり、友人が離れていくことがあっても私はそれを悪いとは思わない。ご縁があればきっともう一度巡り合えるだろうから。それに、これだけSNSが普及した現代なので、古い友人と再会する可能性だって以前よりずっと高い。

私には「友人」と呼べる人がたくさんいる。そして、まれに「親友」に出会うことがある。親友は漢字の通り「親しい友」だ。そんな間柄になれることはそう多くないだろう。

娘の空手教室でポツン・・・

私が親友のマキコに出会った場所は、次女が通う空手教室だった。空手は独特な習い事で、親の責任や負担がかなり大きい。ほとんどの親が、週2回の練習を最初から最後まで、硬い体育館の床の上で正座をしながら見ていた。当番制の仕事や、定期的な大会の送り迎え、パーティーの準備などの対応をする必要もある。しかし、当時の私はそういうことをよく知らず、適当に関わっていた。練習を見ない時も多かったし、他の保護者たちがやっていたことを私はしていなかった。

というのも・・・全国で講演活動をしたり、テレビに出演したりしている影響で、「アンちゃん」はめっちゃ社交的な人間だと思われている。しかしそのその実態は、最強の人見知りなんです。

確かに、自分の「テリトリー」である講演会のステージに立てば、自信満々。だけどそのテリトリーから離れると、たちまち、そしてバリバリシャイになる。学校の行事やイベントというのは、「私のテリトリーではない」最たるものだ。子どもたちの運動会では一人ぼっちだし、クラスの説明会では誰とも話さない。

習い事でも同じ感じだ。空手教室で他のママたちとあまり仲良くなれず、ヘッドフォンをつけて音楽を聴きながら、頑張るわが子の姿を一人で見ていた。当番が回ってくるのはなんとなく分かっても、この独特な習い事とどうやったらうまく付き合えるのかよく分からなかった。

英語の添削からすぐに距離は縮まった

そんなある日、マキコは私の所にやって来た。彼女は、ホームステイの留学生を受け入れるホストファミリーの経験はあるものの、全く英語が話せない。それで、ホストとして受け入れた子へ送る手紙の英語を、私に添削してほしかったようだ。私は先生としてやる気満々!赤ペンを取り出し、マキコが一生懸命書いた文章のほとんどに直しを入れた。今振り返ってみると、ちょっと直し過ぎたかも・・・(笑)。

その後、彼女は自宅に私を招いてくれた。裁縫の才能がすごくて、私の長女に「スカートの作り方を教えてあげる」と言う。裁縫の才能がゼロより下のアンちゃん(外れたボタンを付けることはかろうじてできる)は、喜んで娘をマキコの家に連れて行きました!

それから、どんどんマキコと仲良くなっていった。ホームパーティーをしたり、家族同士でたくさん遊んだり。何度も「家族お泊まり会」をしては、夜中までアイスを食べながらゲラゲラ笑って過ごしたものだ。家族ぐるみでアメリカに行ったこともある。40代で大親友ができるなんてそうそうないことだと思うけれど、マキコは紛れもなく、人生で一度しか出会うことのない大親友だ。

「半額弁当専門家」を変えたおいしさ

当時、私たちの友情の中心にあったのは「食事」だった。マキコは出会ってすぐ、私が摂食障害で悩んでいることに気が付き、そして「一生忘れないこと!」と前置きしてこう言った。

「アンちゃん。太ってもいいし、痩せてもいい。けど、食べないと死ぬよ。死んだら何もできないよ。日本料理で治しましょう」

当時の私は料理をすることが死ぬほど嫌いで、言うなれば“スーパーマーケットの半額弁当専門家”やった。総菜部門を担当していた店員のおばあちゃんから、半額になるタイミングを教えてもらい、3割引きから半額へと切り替わった瞬間にたくさんのお弁当を買う。そしてそれを子供に食べさせていた。

料理の魅力や楽しさなんて、その時の私にはちっとも分からない。何より、長年摂食障害と闘っていたため、食べ物自体に関心がなかったのだ。「食べても食べなくてもどっちでもいいや」と思うのに加えて、空腹を感じることもほとんどなかった。

それが、マキコと過ごす時間が楽しかったことで、「ちょっとやってみよう」と思うようになっていく。彼女が最初に教えてくれたのは味噌汁だった。日本に来て16年間、インスタントのものしか飲んでこなかった私は、手作りの味噌汁のおいしさに感動した。その後も、きんぴらごぼう、卵焼き、高野豆腐など、たくさん“手抜き料理”で作る方法をマキコが教えてくれた。

マキコさんと一緒に経験していきました。

月曜日の「小さなお弁当」

私は25年にわたって摂食障害に悩まされたけれど、食事を戻した(吐いた)ことはない。私の病は拒食症で、「食べたら太るから」と、そもそもたくさん食べることをしなかった。そして、ものを食べれば罪悪感を抱き、3時間以上は運動する。私の場合、病気のキーワードは「恐怖」と「罪悪感」。つまり、一応「食べる」ことはするものの、食事を「楽しむ」ことは一切できなかった。〔*1〕

食べる量ももちろん足りておらず、例えば、朝食を食べたら昼食は絶対に抜いていた。「太る」と思ったからだ。そのため私は長い間、昼食を取ることなく過ごしていた。それを見たマキコの思いは、「どうしても助けたい」。と同時に、「無理やりたくさん食べさせるのはよくない」ことも彼女は分かってくれていた。実際、高校時代に私を心配してくれた友達が、学食で強制的に私にいろいろ食べさせようとしたことがあるが・・・あれはとても大きなトラウマだ。

一方、マキコがしてくれたのは毎週月曜、私のためのお弁当を作ること――しかも、大人が普通に食べる量ではなく、幼い子どものためのような小さいお弁当。保育園児・幼稚園児などがよく使う、アルミニウム製の弁当箱があるよね。絵柄はキティちゃんだった。ふたを開けると、中に入っているのはプチトマト2個、卵焼き1個、そして2つの小さいおにぎり。

毎回出勤前に、愛情溢れるそのお弁当を取りに行った。マキコが作ってくれたものだから、もちろん全て食べた。そのお弁当のおかげで、少しずつ昼食を取る習慣がついていき、そして食生活が改善されていった。40代になって、お弁当を作ってくれる友達なんてなかなかできるものじゃない。

〔*1:編集部注・参照〕

摂食障害については、下記サイトなどを参照しました。

・【 摂食障害について | 摂食障害情報ポータルサイト(一般の方向け) 】

・【 こころの病気について知る:摂食障害 | こころもメンテしよう ~若者を支えるメンタルヘルスサイト~(厚生労働省) 】

あなたのlove languageは何ですか?

英語には、What’s your love language? という表現がある。love languageは直訳すると「愛の言語」だけど、要するにこの表現の意味は、「あなたは好きな人に対して、どのようにして愛情を示しますか?」ということ。ある人の愛の言語は「プレセントを買ってあげること」。別のある人の愛の言語は「褒めること」や「励ますこと」で、別の人の場合はハグや手をつなぐといった「触れ合い」、さらに別のある人の愛の言語は「手助けをすること」、といった具合だ。〔*2〕

マキコの愛の言語は、間違いなく「食べ物」。おいしいものを食べさせることを通して、愛情を示す。「どんな人も、おなかいっぱいなら幸せになれる」「人間はどんな悩みを抱えても、おいしいものを食べることできっと解決できる」と考え、そう信じている人がマキコだ。人間関係や仕事がうまくいかなくても、いつも彼女は「おいしいものを食べたら大丈夫!」と言う。私が「この問題は食べ物とは関係ないやろう?全ての問題が食べ物で解決できると思ってるわけ?」と尋ねると、必ず「うん、そう!」と返事をくれる。

〔*2:編集部注・参照〕

「love language(愛の言葉)」は、アメリカの結婚カウンセラー、ゲーリー・チャップマン氏が提唱した概念。その著書『愛を伝える5つの方法(原題:The Five Love Languages)』では、思いを確実に伝え、親密な人間関係を築く秘訣が解説されている。

8年来の大親友のおかげで

マキコの作る食事と彼女の愛情によって、私は長年闘い続けた摂食障害を克服できた。抱えていたいろいろな病気も治り、本当に久しぶりに食べ物を楽しめるようになった。そして料理も・・・まあまあできるようになった!めっちゃ上手になったとは言えないし、「ものすごく楽しい」と思うところにまでは至っていないけれど。

それでもマキコのおかげで、食べ物、そして料理の大切さを実感できている。「もう全く悩まない」とは断言できないが、食べ物に「支配」されることは一生ないだろう。

マキコには感謝しかない。もしマキコがいなければ、今ごろ私は死んでいると思う、きっと。出会ってから8年もの月日が経つけれど、今でも私たちは大親友だ。

試練や悩みを経験して得られるもの

でも、私たちの友情には「地雷」も多い。お互いを大切にし合っているのは確かだが、価値観と世界観があまりにも違いすぎるため、ずっと揉めてもいる。8年の間に、友情を諦めかけたことが数回あった。マキコもきっと同じだろう。これまでもめたうちの2回はあまりに「大げんか」過ぎて、1カ月以上連絡しなかったことだってある。

価値観の異なる人と親友になることは、とんでもなく大変だ。試練や悩み、苦しみが多い。しかし、得るものの方がよほど多いのだと、どうしても皆さんに伝えたい。人間は試練と刺激を通して成長するものだから、価値観が違う親友との経験は、自分自身を成長させると思う。

次回の後編では、その価値観や性格の違いから生じた試練・悩みについて書くからお楽しみに!試練や悩みは楽しいこととは言い難いけれど、そこから生まれてくるものはきっと美しい。

では、次回もよろしくね。いつも私の長過ぎる記事を読んでくれてありがとう!

オススメのアンちゃん書籍・連載

アンちゃんが英語&英会話のポイントを語る1冊

upset(アプセット)って「心配」なの?それとも「怒ってる」の?「さすが」「思いやり」「迷惑」って英語でなんて言うの?などなど。四半世紀を日本で過ごす、日本と日本語が大好きな言語学者アン・クレシーニさんが、英語ネイティブとして、また日本語研究者として、言わずにいられない日本人の英語の惜しいポイントを、自分自身の体験談・失敗談をまじえながら楽しく解説します!

編集部イチ押しのアンちゃん連載

boocoで読める!アルクの新刊、続々登場

語学アプリ「booco」なら、アルクのベストセラー書籍200タイトル以上が、学習し放題!

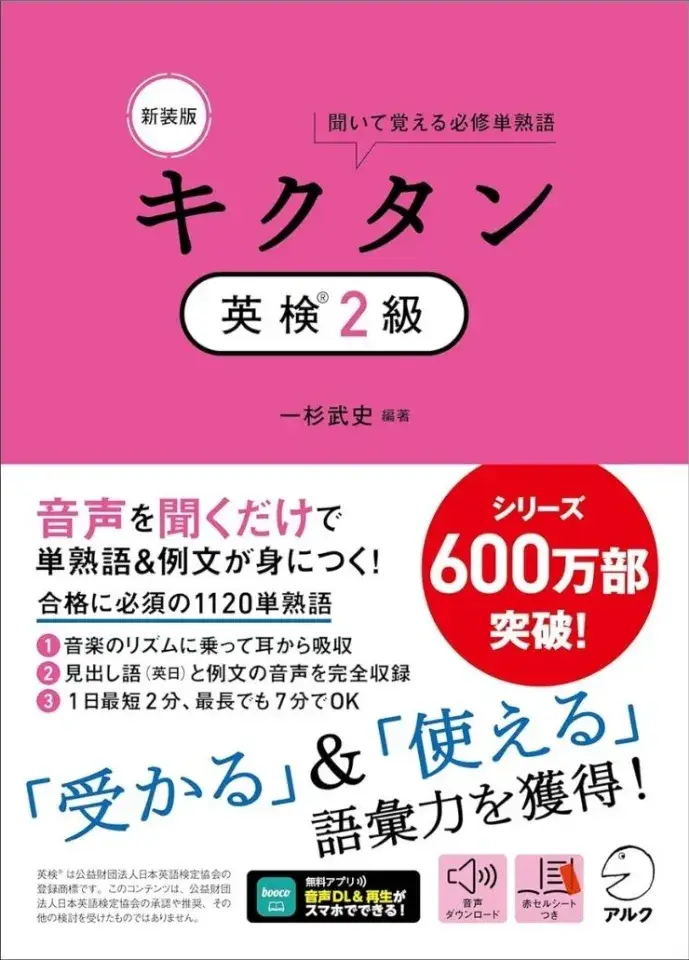

「キクタン」などアルクの人気書籍800冊以上が音声対応。「読む」に対応した書籍では、本文と音声をスマホで手軽に利用できるほか、一部の書籍では、学習定着をサポートするクイズ機能で日々の復習や力試しも可能です。さらに、Plusプランに加入すれば200冊以上の書籍が学習し放題に!

boocoの「読む」機能では、次のような使い方ができます。

① 学習したいページを見ながら音声を再生できる

② 文字サイズや画面の明るさを調整できる

③ 書籍内検索ができる

※ これらの機能には一部の書籍が対応しています。

▼「booco」の無料ダウンロードはこちらから