言語学者のアンちゃんことクレシーニ・アンさん(北九州市立大学准教授)が、「多様性」を軸に自身の経験や考えをつづる連載。講演会、書籍やコラムの執筆、テレビ・ラジオ出演など、アンちゃんはメディア活動においても多様性についての発信を行っています。今回はその「発信」にまつわる話をお届けします。

目次

メディア活動を通して学んだ多様性へのヒント

ヤッホー!アメリカ系日本人のアンちゃんです!

SNSやニュースを見るたびに、今の世の中が不安定であることを感じざるを得ない。いろいろな地域や国で戦争が起きたり、排他的な考えが広がったりしていることが悲し過ぎる。

その解決に必要なのは「相互理解」だと思う。全く違う意見や価値観を持つ人と、真剣に向き合い、そしてお互いを尊重しながら冷静に論じ合うことができたら、どれだけ幸せな世界になるだろう。

私は、相互理解の大切さを広げてゆくことを目指している。たとえ価値観や意見が異なる相手でも、同じ人間として尊重し合うことは、我々がこの地上で生きていく上で欠かせないと思う。だけどどうしてか、世界情勢、そして人と人との関係は悪くなりつつあるように感じる。

この連載ではこれまで、「理解」「多様性」「多文化共生」「尊重し合うこと」などについて触れてきた。私が日本で過ごしてきた25年という月日の中で、失敗したことや学んだことについて語りながら、読者の皆さんと「本物の多様性とは何か」を考えていきたい。もし私が、異なる意見を持つさまざまな人たちの懸け橋になれたら、それは何より嬉しいことだ。

今回の記事では、長年にわたる日本のメディアとの関わりについて話したいと思う。そこにも「多様性」と「理解」へのヒントがあるかもしれない。連載はこれで14回目。もし興味があれば、バリ時間はかかるけど、ぜひさかのぼって今までの記事も読んでみてね。

◆ これまでの「多様性の懸け橋」一覧 ◆

さて、それではアンちゃんとの多様性の旅に出発!

ブログが「執筆」を仕事に変えてくれた

ある日、前々回と前回の記事で紹介した親友のマキコが「アンちゃんの文章はめっちゃ面白そうなんやけど、私は英語が分からんから日本語で書いて」と言ってきた。その当時、私は海外の方が日本を知るためのブログ記事を英語で書いていたのだ。

私は「日本語でブログを書けるわけなかろう!そんなスキルはない!」と返事したものの、マキコは「いや、話し言葉で書いてみて。きっと面白いから!」としつこく言う。それで、生まれて初めてバイリンガルブログを書くことを決めた。最初の記事にかかった時間は、実に4時間以上!バリ大変だった。

それでも、周りの人たちが「あなたの文章はウケる!なかなか面白いね」「日本人には書けない文章だよ」といった励ましの言葉をくれたから、ブログを書き続けるパワーをもらっていた。ブログの名前は「アンちゃんから見るニッポン」。今までに投稿した記事の数は400以上に及ぶ。

勝間和代さんの目に留まって大バズり

ブログを開設してすぐ、私の研究分野である「和製英語」について記事を書いた。めちゃくちゃふざけているような内容やったのに、なぜか経済評論家の勝間和代さんが気に入って、自身のフェイスブックページで記事をシェアしてくれた。ブログは突然全国的な人気となり、複数のメディアから取材や執筆の依頼が届き始めた。新聞やテレビにも取り上げられ、そこからまた仕事の依頼が来るようになった。

実は、EJOでの連載こそが初めての執筆の仕事だ。2017年、当時のアルクの編集者が私のブログを見つけて、和製英語についての連載を依頼してくれた。8年前に出会ったアルクとの「ご縁」を、ずっと大事にしていきたいと思う。私の作家としての可能性を信じてくれたアルクには感謝しかない。

嬉しさも悲しさも味わったテレビ出演

初めてのテレビ生出演のこともよく覚えている。それも和製英語の特集だった(日本人はとにかく和製英語が好き!)。テレビは初めてで分からないことだらけ、そしてバリヤンキーの私はテレビ出演にふさわしい衣装がなくて、ボロボロの靴と洋服で行った記憶がある。テレビが終わってすぐ、友人に「恥ずかしい!洋服を買いなさい!」と言われたな。

テレビに出ると出演料がもらえることすらも知らなかった。その日のうちに1万円の出演料を受け取った時は、めっちゃ感動した。「マジで?テレビに出してくれているのに、お金までもらえると?やった!」みたいな感じだった。あれから数え切れないほどテレビ出演をしているが、今もその感動は変わっていない。

そしていつの間にか、レポーターの仕事や、報道番組のコメンテーターとして出演するようになっていた。「テレビに出たい!」と思っていたわけではないものの、緊張せず、依頼された内容に対応できたし、何より楽しかった――そう、とにかくテレビの出演はとんでもなく「楽しい」。

「褒めてほしい」に抱いた違和感

「外国人が日本を褒めたたえる」ような番組からもたくさん依頼が来た。よくあるよね。外国人が「日本の好きなところ」「日本で感動したこと」などを話すことによって、「日本人が日本のよさを再発見できる」番組だ。

私自身のストーリーや日本愛を伝えてくれた番組には本当に感謝している。ただ、正直いくらかの違和感があったのも事実。その違和感は多様性にもつながっていると思うから、話をさせてね。

まず、とある番組でロケに行った際、興味がなかった日本の品物について「褒めてね」みたいなこと言われた。なぜ興味のない物を無理やり褒めさせるのか、よく分からなかった。私は関心のある物事や好きなことは永遠にいくらでも褒めるけれど、「すごい」と思わないことは別に褒めなくてもいいと考えている。

だけどなぜか、多くのテレビ番組や日本の人たちは、“外国人に褒められたがっている”気がする。「日本はすごい!」と言われると、自分の国が世界に認められている気分になるから・・・なのかな?アメリカでは、外国人が「アメリカはすごい!」と褒める、こうしたテレビ番組を見たことがない。この日本という国はとんでもなく素晴らしい国なのだから、外国から褒められなくても、自国に自信のある日本人が増えたらいいなとよく思うんだ。

貼り紙の言葉に感じたこと

さらにもう一つ、考えさせられた経験がある。それは、別の番組に出た時、控室のドアに「外国人の皆さん」という貼り紙がされていたこと。なんだか嫌な気持ちになり、自分が学者とか作家じゃなく、「ただの面白い外国人」感が半端なかった。

一方、コメンテーターとしての出演時や、『マツコの知らない世界』(TBS)に出演した際には、私は「そこらへんにいる面白い外国人」ではなく、「大学准教授兼言語学者のアン・クレシーニさん」として大切にしてくれた。〔*1〕

和製英語の面白さがSNSでも話題になりました。

(画像引用元:TBS)

こうした違いは、言葉では表すことができないくらい大きい。自分の地域をPRするためや、日本の魅力を発信するために、たまになら「外国人のアンちゃん」として出るのもいいけれど、やっぱり「学者のクレシーニ・アン」としてテレビに出たいと思う。私しか話せないテーマを話し、私にしか言えないコメントができる番組に出演したいなあ。

- 〔*1:編集部注〕

この時は日本国籍取得前のため、番組での名前の表記も「アン・クレシーニ」。

発信する勇気と私の成長

私はメディア活動を通して、たくさん成長した。小さい頃から吃音に悩んできた私は、テレビのおかげで勇気を出して人前で話せるようになった。もちろん吃音は今も時々出るけれど、あまり気にしていない。さまざまな発信をする人がいることは、多様性そのものだと思うから。多くの人に「伝わる」ためには、噛んでもいいし、すらすら話さなくても大丈夫だ。

幼い頃、人前で話すことが何よりも嫌いだった私。子どもの私に「大人になったら大勢の人を前にして、外国語の日本語で話す仕事をするよ!」と言っても、絶対に信じなかっただろう。

外国語で発信することは、特別な勇気を必要とすると思う。発音が完璧じゃない。語彙力が足りない。文法を間違える。第二言語を使って発信している人たちにはきっと、こうした心配が付き物だ。私も、たまにXでの投稿をばかにされたり、文法の誤りを指摘されたりする。「日本語を教えてやろうか?」と言ってくる人もいる。

こういう経験があるからこそ、私は英語で頑張って発信している人たちを絶対にばかにしない。むしろ褒めるべきだと考えている。外国語を使い、公共の場で発信することは勇気がいるのだから。

「正確さ」よりも大切なのは

私の場合、自分に自信がなくても、自分の「メッセージ」には自信がある。たとえ、メッセージのメッセンジャーである私が噛んだとしても、その大事なメッセージは絶対に必要な人に届く自信を持っている。

助詞の間違いも多い。それでも、永遠に「が」と「は」を間違えていても、きっと私の文章は読者の心に響く。それは完璧な文法より大切だと思う。

メディア活動を通して学んだのは、「失敗を怖がらないこと」。というか、「失敗」の定義は何なんやろう?いつ「失敗はダメなこと、避けたほうがいいこと」になったの?

私の経験では、成功を通してだとあまり成長しない。一方、失敗するたびに、大きく成長する。皆さんも大胆にチャレンジして、大胆に失敗してほしい。失敗を恐れない人生、それはつまり飛躍する人生だと思っている。

いつしかテレビ出演に惑わされていた

テレビ出演に関しては、コロナ禍でかなり減った。リポーターとしてのロケは完全になくなり、コメンテーターを務める回数も大きく減少。そして2022年春には、レギュラー出演が完全になくなった。それまでは4年間ずっと、どこかのテレビ局でレギュラー出演する番組を持っていたのだけど、それが全部なくなったのだ。

なんて説明すればいいのかな・・・。とにかく、「必要とされていない感」が半端なかった。全人格が否定されている、って感じだ。もちろん、テレビ局からすればあくまでビジネスなわけだから、必要がなくなれば依頼をしない。別に不満があったわけじゃない――だけどやっぱり、がっかりはしてしまう。

テレビ業界では「番組を卒業する」という表現がよく使われるが、私はその表現が嫌いで仕方がない(笑)。卒業式って、本来はハッピーなイベントです。一方、レギュラー番組がなくなったら、好きなヘアメイクさん、ディレクターさん、他の出演者の人たちに会えなくなってしまう。それってハッピーなことではないよね。

好きだったテレビから離れた方がいい

レギュラー出演がなくなったことで、私は一つの「ややこしいこと」に気付く。それが、自分にとってテレビは薬物みたいな存在だということ。“依存症”が半端なかった。出かけるたび、「アンちゃん、テレビ見ているよ!」と言われるとめちゃくちゃ嬉しくて、そして言われなくなると、「自分の価値がなくなった」感じさえ抱いた。

――でも、ちょっと待って。それはおかしくない?だって、テレビに出るようになる前から、学者として、大学の准教授として、私には十分価値があった。それがテレビに出られなくなることでなくなるっていうの?必要とされていないってこと?

時間が経てば経つほど、「やっぱりテレビからしばらく離れた方がいい」と思うようになった。いつの間にか私は、意味のある、人を励ます言葉を発信することよりも、ただただ「見られたい」「有名になりたい」「知名度を上げたい」「『テレビ見てるよ』と言われたい」を優先する自分になっていた。そして、そんな自分が嫌だった。

みんな自分の「役割」を全うしている

そう自覚して以降、1年以上はテレビに出演しなかった。その1年間は「自分を取り戻すための期間」。本当にやりたいこと、やるべきことを考え直すことができ、そうして、講演会と執筆に集中するようになった。たまにテレビにも出たが、テレビは自分にとって薬物ではなくなった。テレビに出ても出なくても、私には人間として計り知れない価値がある。

メディアを通して露出している人は、雲の上の存在だと思われがちだ。けれど、私を含めて、テレビに出ている人もみんな「普通」。一般の人との違いは職業だけだ。世界中の人それぞれに仕事や役割がある。「有名人」「お金持ち」であることが上位の役割なのではない。与えられた仕事を一生懸命頑張っているコンビニの店員さんと、テレビに出ている芸人さんは全く変わらない。これも多様性の一つだと思う。

メディアに出るようになってからもう8年が経つ。テレビ、ラジオ、講演、執筆、どの仕事にも深く感謝している。その全ての経験があったからこそ、今の私がある。さまざまなメディアに携わる人たち、出版社で働く人たちが私の可能性を信じてくれたからこそ、今の楽しい仕事ができている。この8年間が、私の人生を大きく変えてくれた。

もう一つ、人生に変化をもたらしたのはコロナだった。とんでもなく大変な日々だったけれど、今となっては感謝していることも多い。次の記事では、その話をするのでお楽しみに!

オススメのアンちゃん書籍・連載

アンちゃんが英語&英会話のポイントを語る1冊

upset(アプセット)って「心配」なの?それとも「怒ってる」の?「さすが」「思いやり」「迷惑」って英語でなんて言うの?などなど。四半世紀を日本で過ごす、日本と日本語が大好きな言語学者アン・クレシーニさんが、英語ネイティブとして、また日本語研究者として、言わずにいられない日本人の英語の惜しいポイントを、自分自身の体験談・失敗談をまじえながら楽しく解説します!

編集部イチ押しのアンちゃん連載

boocoで読める!アルクの新刊、続々登場

語学アプリ「booco」なら、アルクのベストセラー書籍200タイトル以上が、学習し放題!

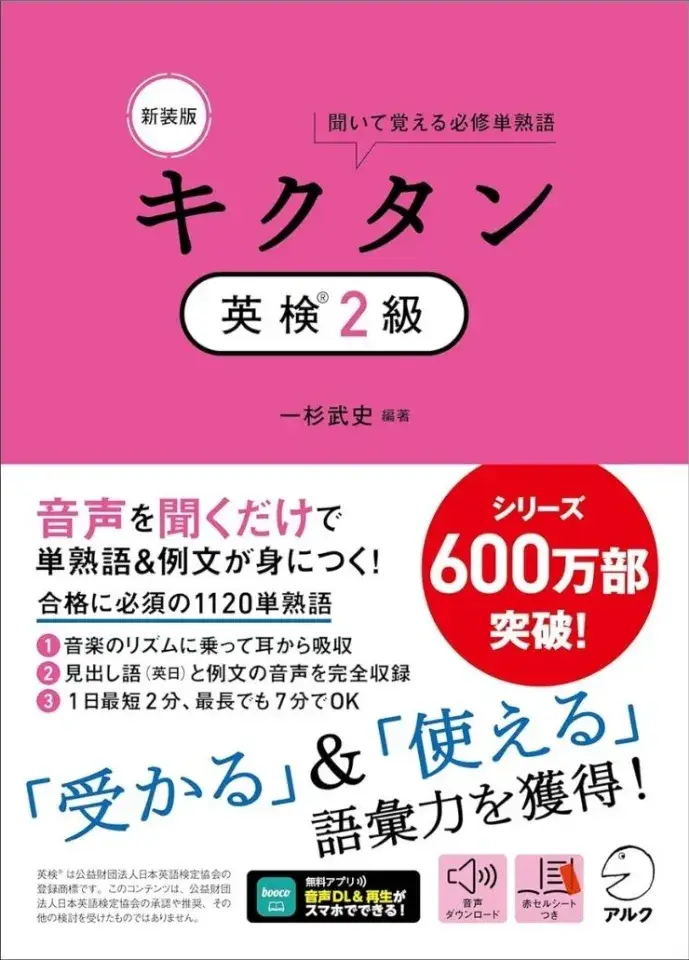

「キクタン」などアルクの人気書籍800冊以上が音声対応。「読む」に対応した書籍では、本文と音声をスマホで手軽に利用できるほか、一部の書籍では、学習定着をサポートするクイズ機能で日々の復習や力試しも可能です。さらに、Plusプランに加入すれば200冊以上の書籍が学習し放題に!

boocoの「読む」機能では、次のような使い方ができます。

① 学習したいページを見ながら音声を再生できる

② 文字サイズや画面の明るさを調整できる

③ 書籍内検索ができる

※ これらの機能には一部の書籍が対応しています。

▼「booco」の無料ダウンロードはこちらから