コロンビア大学大学院で英語教授法を学んだサラさんが、すぐに実践できる発音のコツを教えてくれる連載「コロンビア大学TESOLサラの英語発音ジム」。今回と次回の2回にわたり、特別編をお届けいたします。

目次

こんにちは、英語ジム らいおんとひよこR代表のサラです。前回は「第2アクセントを絶対に軽視しない!」をテーマに、上級者でも盲点な「単語の3レベルのアクセント」についてお話ししました。

contributionやpossibilityといった語を不正確に発音している学習者が多い理由や、dictionaryやterritoryなどの語は、アメリカ英語とイギリス英語で発音が異なるだけでなく、「第2アクセント」に注意が必要なことを詳しく解説しました。

今回は、本連載でここまで何度も扱ってきた単語の「アクセント」について、さらに深掘りしていきます。この記事を読んでいる皆さんは何か単語を辞書で調べるとき、「第1アクセント」や「第2アクセント」の位置をきちんと確認していると思いますが、実際のネイティブの英語を聞いているときに「あれ、なんか辞書に載っているアクセントの位置と違う気がする・・・」と感じたことはありませんか?

そんなアクセントの疑問を一気に解決し、英語学習者なら絶対に押さえておきたい「英語のリズムの大原則」についてもお話しします。この記事と本連載のほかの記事を読めばアクセントについて知っておきたいことのほとんどをカバーできるでしょう。それではさっそく見ていきましょう!

この記事の最後に抽選でプレゼントが当たるSNSキャンペーンのお知らせがありますので、ぜひ最後までお読みください!

あなたの発音をチェック

まずはウォームアップとして、以下の4つのフレーズと文を声に出して発音してみてください。Japaneseとfifteenはどの音節に最も強いアクセントがあるかに注意しましょう。

- Japanese people 日本人

- I’m Japanese. 私は日本人です。

- fifteen students 15人の学生

- Michelle’s fifteen. ミシェルは15歳だ。

いかがですか?Japaneseは

JAP a nese

のように第1音節のJap-にアクセントがあるのでしょうか?

jap a NESE

のように最後の音節にアクセントがあるのでしょうか?

同様に、fifteenは

FIF teen

のように第1音節のfif-にアクセントがあるのでしょうか?

fif TEEN

のように最後の音節にアクセントがあるのでしょうか?

答え合わせ

答え合わせをしていきましょう。特別な強調の意図がない中立的な文脈では、実は以下のように発音されるのが一般的です。最も強いアクセントのある音節を「太字+大文字」で表します。

- JAPanese people

- I’m JapaNESE.

- FIFteen students

- Michelle’s fifTEEN.

2番と4番はおそらく多くの方が上記のとおりに、JapaNESEやfifTEENと発音したと思います。これらはJapaneseとfifteenの基本のアクセントです。しかし、実はこの基本形が変化し、1番と3番のようにアクセントがJAPaneseやFIFteenとなることが実際の会話などではかなりあります。

「Japaneseもfifteenもアクセントの位置は1つに決まっていると思っていた」「JapaNESEとfifTEENのパターンだけが”正解”だと思っていた」という人も多いのではないでしょうか。

今回は、このようなアクセント位置が変わる現象について見ていきます。音声学的には「アクセント移動」(「強勢移動」「ストレスシフト」)などと呼ばれますが、なぜこのような現象が起こるのでしょうか?また、このパターンを見分けたり、予測したりすることはできるのでしょうか?

「アクセント移動」に公式はある?

まずは辞書でJapaneseを引いてみましょう。以下のような解説がある辞書があります。

名詞の前ではJapaNESEでなくJAPaneseになる。

つまり、次のような「公式」に当てはめることができると言えます。

「Japanese + 名詞」の語順 → JAPanese

「主語 + be動詞 + Japanese」のような語順 → JapaNESE

fifteenも同様で、

「fifteen + 名詞」の語順 → FIFteen

「主語 + be動詞 + fifteen」のような語順 → fifTEEN

たしかに、この「公式」は“大雑把に言えば”そのとおりではあるのですが、このような「丸暗記」はあまり実践的とは言えませんね。また、この「公式」に当てはまらないパターンも実はかなり頻繁にあります。

なぜアクセントの位置が変化するか?

なぜ、このような現象が起こるかの「理屈」を理解すれば、丸暗記する必要はなくなります。英語には以下のような「リズムの大原則」があります。

英語のリズムの大原則

- 英語は「強+弱+強+弱+強+弱…」のように「強いアクセント」と「弱いアクセント」が交互に現れるリズムを好む。

- 「強いアクセント」が一定のリズムで現れることを好む。

- 「強+強」のように「強いアクセント」が連続することを避けようとする傾向がある。

これを視覚的にイメージしやすいようにすると以下のようになります。

英語はこのようなリズムを好みます。ただ、必ずしも「強+弱+強+弱…」のように「強+弱」が隣り合っていなくてもよく、以下のように、「強いアクセント」が一定のリズムで現れてさえすれば英語らしいリズムと言えます。

「弱+弱」のように「弱いアクセント」が連続していてもOKなのです。

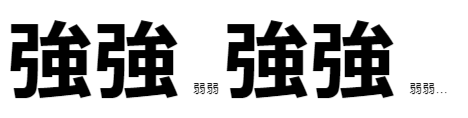

英語は「強いアクセント」が連続することを避けようとする

一方で、英語では以下のような「強+強」ような「強いアクセント」が隣同士で連続するリズムを嫌い、これを避けようとする性質があります。

また次のパターンも英語では避けられるリズムです。

「強+強」と「弱+弱」が一定のリズムで現れていて一見均等なリズムになっているように見えても、「強+強」が隣り合って連続しているものは、やはり嫌われます。

このように「強+強」のようになって「強いアクセント」が隣同士で近づき過ぎてしまうことを「強勢衝突(stress clash)」と言います。

英語ではこの強勢衝突を避けようと、アクセント位置が変化することが頻繁に起こり、このことを「強勢移動(stress shift)」や「アクセント移動(accent shift)」と言います。本連載ではここまで「アクセント」という語を使用してきたため、本記事でも「アクセント移動」という呼び方を採用します。

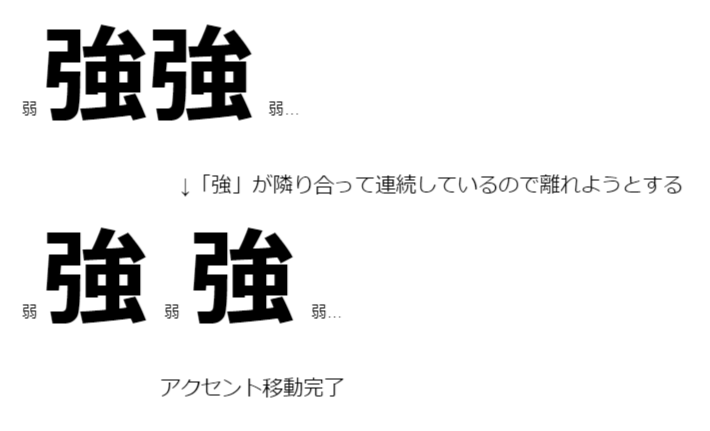

「アクセント移動」のメカニズム

アクセント移動のメカニズムを視覚化すると以下のようになります。

「アクセント移動」はさまざまな語の組み合わせで起こりますが、特に「形容詞+名詞」の組み合わせでよく起こります。さっそくウォームアップ問題の「形容詞+名詞」の組み合わせで「アクセント移動」が起こる理由を見てみましょう。

- Japanese people 日本人

- fifteen students 15人の学生

Japaneseの「アクセント移動」

まずは1. Japanese peopleから見ていきましょう。前述の通り、Japaneseの「アクセントの基本形」はJapaNESEで、最後の音節にアクセントがあります。そして、peopleはPEOpleという感じで第1音節にアクセントがありますね。よって、そのまま、JapaNESE PEOpleと発音しようとすると以下のようなリズムになっていまいます。

ここまでお話ししてきたように、これでは「強」が隣り合わせで連続しているのでリズムがあまりよくないと言えます。よって、「強いアクセント」の音節同士を少しでも離してバランスを取るために以下のように「アクセント移動」が起こります。

fifteenの「アクセント移動」

fifteen studentsも同様です。前述の通り、fifteenの「アクセントの基本形」はfifTEENで、最後の音節にアクセントがあります。そして、studentsはSTUdentsという感じで第1音節にアクセントがありますね。よって、そのまま、fifTEEN STUdentsと発音しようとすると以下のようなリズムになってしまいます。

これでは「強」が隣り合わせで連続しているのでリズムがあまりよくないと言えます。よって、「強いアクセント」の音節同士を少しでも離してバランスを取るために、以下のように「アクセント移動」が起こります。

「アクセント移動」は必ず起こるわけではない

なお、「アクセント移動」は必ず起こるわけではありません。会話の速さやリズムなどにも左右されますし、「強+強」と「強いアクセント」が連続しているにもかかわらず「アクセント移動」が起こっていないことは普通にあります。

しかし、「アクセント移動」はあらゆる種類の会話でかなり頻繁に起こる現象で、英語学習者として「強弱強弱…」というリズムを英語が好むことを知っておくのは非常に重要ですし、リスニングでは「アクセント移動」が起こっていることに気付くことも重要です。

辞書でも「アクセント移動」は調べられる!

ところで、「アクセント移動」が起こる語を見分けることはできるのでしょうか?実はこの現象が起こりうる語を以下のように「矢印マーク」(←)で示している辞書もあります。

Japanese /dʒæpəˈniːz←/

fifteen /ˌfɪfˈtiːn←/

新英和大辞典(研究社)やオンラインで使用できるルミナス英和・和英辞典、またオーレックス英和辞典(旺文社)でも同様の矢印記号が使用されています。

ジーニアス英和大辞典、ジーニアス英和辞典第5版(大修館書店)は、以下のように補足として「アクセント移動」について記載しています。

基本の発音はJàpanése

限定用法の場合は通例Jápanèse; a Jápanè́se boy

右上から右下に向かう「́」の記号は「第1アクセント」を表し、左上から左下へ向かう「̀」は「第2アクセント」を表します。また、「限定用法」は、簡単に言うと「形容詞+名詞」のように名詞を修飾している形容詞のことです。

ウィズダム英和辞典(三省堂)でも以下のように補足があります。

基本の発音はJàpanése

名詞の前ではJápanè́se

「第2アクセント」が「第1アクセント」に格上げされる

また、鋭い人はお気付きかもしれませんが、「アクセント移動」は主に「第2アクセント」がある単語で起こります。 Japaneseなら、基本の発音は以下になります。

第1音節のJapは「第2アクセント」ですが、「アクセント移動」するとこの音節が「第1アクセント」に格上げされるのです。

これが「第2アクセント」が「潜在的第1アクセント」とも呼ばれる理由でもあります。「第2アクセント」がある語ではしばしばこのような「格上げ」が起こります。前回詳しく解説した「第2アクセント」が重要なのはこのような理由もあるのです。

「アクセント移動」が起こる2つの理由

さて、ここまでは「強弱強弱…」という英語の「リズム」が原因の「アクセント移動」を見てきました。実は、「アクセント移動」が起こる主な理由はもう1つあります。

「アクセント移動」が起こる2つの理由

「リズム」が原因の「アクセント移動」

「意味的な対比」が原因の「アクセント移動」

英語学習者なら、2つ目の「意味的な対比」が原因の「アクセント移動」のパターンもきっと一度は聞いたことがあるはずです。

「対比」による「アクセント移動」

意味的に対比する語で、対比の意味を強調させるために本来のアクセントの位置が変わることがよくあります。例えば、

advantages and disadvantages 長所と短所

formal and informal フォーマルとインフォーマル

各語の本来の「基本アクセント」は以下です。

adVANtages and disadVANtages

FORmal and inFORmal

もちろんこのように発音されるのも普通に聞きますが、対照的な語を並列していて意味のコントラストを強調させたいときは、以下のように発音します。

adVANtages and DISavantages

FORmal and INformal

このようにして、disadvantageのDISやinformalのINを「第1アクセント」として読むことがよくあります。このように発音すると、聞き手に「意味的な対比」の意図があることを上手く伝えることができます。

また、以下のような場合も同様です。

Is he Japanese or Chinese? 彼は日本人なの?それとも中国人?

JapaneseとChineseの本来の「基本のアクセント」は

jap a NESE

chi NESE

ですが、ここでは「日本人」と「中国人」が対比されているため、

Is heJAPanese or CHInese?

のようにしばしば「アクセント移動」して発音されます。これによってJapaneseとChineseの「対比」が聞き手に伝わりやすくなります。

「文脈から対比されていることが明らか」なときのアクセント移動

また、「文脈から対比されていることが明らか」な場合にも「アクセント移動」がよく起こります。

例えば、テレビやラジオの「ヒット曲のカウントダウン」を思い浮かべてください。ヒット曲のランキングを「第19位は?」「第18位は?」と順番に紹介しているとすると、

NINE teen

EIGH teen

SEVEN teen

SIX teen

FIF teen

FOUR teen

THIR teen

のような感じで、しばしば「アクセント移動」して発音されます。「基本のアクセント」ではすべてTEENに「第1アクセント」が来るはずですが、なぜこのような現象が起こるのでしょうか?

これは、ヒット曲のカウントダウンで「10の位」を扱っていることが文脈から明確で、重要な情報は「第17位は?」「第16位は?」のようにSEVENやSIXなどの「1の位」にあるためです。「1の位」の数字を「対比」しているため、「アクセント移動」が起こっているということですね。

さまざまな「アクセント移動」のパターン

「アクセント移動」は必ず起こるわけではないことは前述しましたが、最後に少しトリッキーなパターンを見てみましょう。記事の前半で、fifteen studentsにおいて「強+強」のような「強いアクセント」が隣り合って衝突することを避けるため、「アクセント移動」により、fifteenがFIFteenとなることを説明しました。

このように聞くと、「fifteen+名詞」の語順になっているときは、「FIFteen+名詞」となる、と公式のような感じで一般化したくなりますね。

しかし、それは少し早計で、「形容詞+名詞」の組み合わせでも、「後続の語の第1アクセントの位置」によって「アクセント移動」が起こるかが左右されます。

どういうことか、例えば、以下のアクセントについて考えてみましょう。

fifteen engineers 15人のエンジニア

fifteenの「基本のアクセント」はfifTEENで、engineerの「基本のアクセント」はengiNEERSですね。

つまり、以下のようになります。

これはよく見ると、それぞれの「強」が隣り合っておらず、英語のリズムとしてはまったく問題がないことがわかります。

よって、これは両方とも基本のアクセントパターンで、

fifTEEN engi NEERS

と読めばOKなのです。

まとめ

ここまで「アクセント移動」について見てきましたがいかがでしたか?「アクセント移動」が起こる大きな理由として、英語の「リズム」がありました。

英語のリズムの大原則

- 英語は「強+弱+強+弱+強+弱…」のように「強いアクセント」と「弱いアクセント」が交互に現れるリズムを好む。

- 「強いアクセント」が一定のリズムで現れることを好む。

- 「強+強」のように「強いアクセント」が連続することを避けようとする傾向がある。

繰り返しますが「アクセント移動」に絶対はありません。発話スピードや文全体のリズムによっても左右されます。学習者として重要なのは、常にどんなときに「アクセント移動」が起こっているかに注目しながらニュースなどの生英語を聞く習慣をつけることです。

また、スピーキングの練習のときに自分で「アクセント移動」を意識して練習していれば自然な英語のリズムに対する感度も上がっていきます。今回の記事が今後の英語学習の参考になれば幸いです。ぜひ日々の学習の中でこのようなアクセント位置について意識してみてくださいね!

今回の記事は私が運営しているYouTubeの「らいおん英語チャンネル」で動画解説もしています。ぜひこちらもご覧ください!

boocoで読める!アルクの新刊、続々登場

語学アプリ「booco」なら、アルクのベストセラー書籍200タイトル以上が、学習し放題!

「キクタン」などアルクの人気書籍800冊以上が音声対応。「読む」に対応した書籍では、本文と音声をスマホで手軽に利用できるほか、一部の書籍では、学習定着をサポートするクイズ機能で日々の復習や力試しも可能です。さらに、Plusプランに加入すれば200冊以上の書籍が学習し放題に!

boocoの「読む」機能では、次のような使い方ができます。

① 学習したいページを見ながら音声を再生できる

② 文字サイズや画面の明るさを調整できる

③ 書籍内検索ができる

※ これらの機能には一部の書籍が対応しています。

▼「booco」の無料ダウンロードはこちらから