翻訳家の柴田元幸さんが、英米現代・古典に登場する印象的な「一句」をピックアップ。その真意や背景、日本語訳、関連作品などに思いを巡らせます。シンプルな一言から広がる文学の世界をお楽しみください。

... It was like being born again, I was so glad to find out who I was.浮浪児同然の白人少年と、逃亡奴隷の黒人とがいかだで川を下る、い かにもアメリカ的な小説『ハックルベリー・フィンの冒険』から一句を選ぶ としたら、多くの人はここではなく、? Mark Twain, Adventures of Huckleberry Finn (1885)

“All right , then , I’ll go to hell” ?and tore it up.を選ぶだろう。当時の倫理 に従って 、逃亡奴隷ジムの居場所を知らせる手紙を持ち主に送るか、それともジムとの友情 に従って 、彼の逃亡を助けるか。その決断をハックが迫られ、下す瞬間であり、『ハックルベリー・フィンの冒険』を自由と友愛の物語として読むなら、当然クライマックスと考えていい場面である。(「よしわかった、ならおれは地ごくに行こう」。そして手紙をビリビリにや ぶいた)

? Mark Twain, Adventures of Huckleberry Finn (1885)

で、もちろん感動的なシーンではあるのだが、近年では、この一言はまあ立派だけどどうもハックの助け方はけっこういい加減じゃないか、どこまで本気でジムを救う気があるのか、といった疑念が口にされることも多く、まあ そもそも あんまり「自由と民主主義の味方」みたいに決めつけるとこの小説のユルい広さをかえって狭めてしまうんじゃないか、といった見方もあるようだ。

個人的には、『ハックルベリー・フィンの冒険』と題されている にもかかわらず 、ハックが何か冒険の渦中にあるときはほとんどいつも別の名前を名のり別の誰かを名のっている(女の子に変装したり、貴族の召使いのふりをしたり等々)点が一番面白い。ハックがハックでいられるのは、ジムと二人でいかだに乗ってのんびりミシシッピ河を下るときだけなのだ。

とっさの 判断 で架空の名前と身分を虚空からひょいとつかみとるハックの臨機応変さにはたびたび舌を巻くが(まあときどき、えーとおれさっき何て名のったっけ、とドギマギしたりもするけど)、終盤にさしかかった32章、知らないおばさんから

It’s you, at last ?ain’t it?と言われてさすがのハックも何と言ったらいいかわからず、えー、はい、えー、あの、みたいに適当に答えを返して いると、そこへ現われたおじさんに「トム・ソーヤーだよ!」とおばさんが言 ったので、あーそーかおれトム・ソーヤーと間違われてるんだ!と悟る瞬間が上の一節。「一からまた生まれたみたいなものだ、じぶんがだれだかわかって、ほんとうにうれしかった」。(あんた、やっと来たんだね?)

? Mark Twain, Adventures of Huckleberry Finn (1885)

ここに、アメリカ文学に通底する、自分が何者なのかわからないという不安を見てとるのはちょっと大げさ かもしれない が、「じぶんがだれだと思われてるかわかって」ではなく「じぶんがだれだかわかって」とハックが言っているのは実に興味深い。もちろんハック自身はそんなこと考えてもいないだろうが、「自分」とは人前で演じる「役割」のことではないのか、という思いがここで暗に伝えられているように思える。

柴田元幸さんの本

- 作者:

![]() 【音声DL有】新装版 柴田元幸ハイブ・リット

【音声DL有】新装版 柴田元幸ハイブ・リット- 作者: 柴田 元幸

- 出版社: アルク

- 発売日: 2019/12/17

- メディア: 単行本

1954(昭和29)年、東京生まれ。米文学者、東京大学名誉教授、翻訳家。ポール・オースター、スティーヴン・ミルハウザー、レベッカ・ブラウン、ブライアン・エヴンソンなどアメリカ現代作家を精力的に翻訳。2005 年にはアメリカ文学の論文集『アメリカン・ナルシス』(東京大学出版会)でサントリー学芸賞を、2010年には翻訳『メイスン&ディクスン(上)(下)』(トマス・ピンチョン著、新潮社)で日本翻訳文化賞を、また2017年には早稲田大学坪内逍遙大賞を受賞。文芸誌「MONKEY」(スイッチ・パブリッシング)の責任編集も務める。

boocoで読める!アルクの新刊、続々登場

語学アプリ「booco」なら、アルクのベストセラー書籍200タイトル以上が、学習し放題!

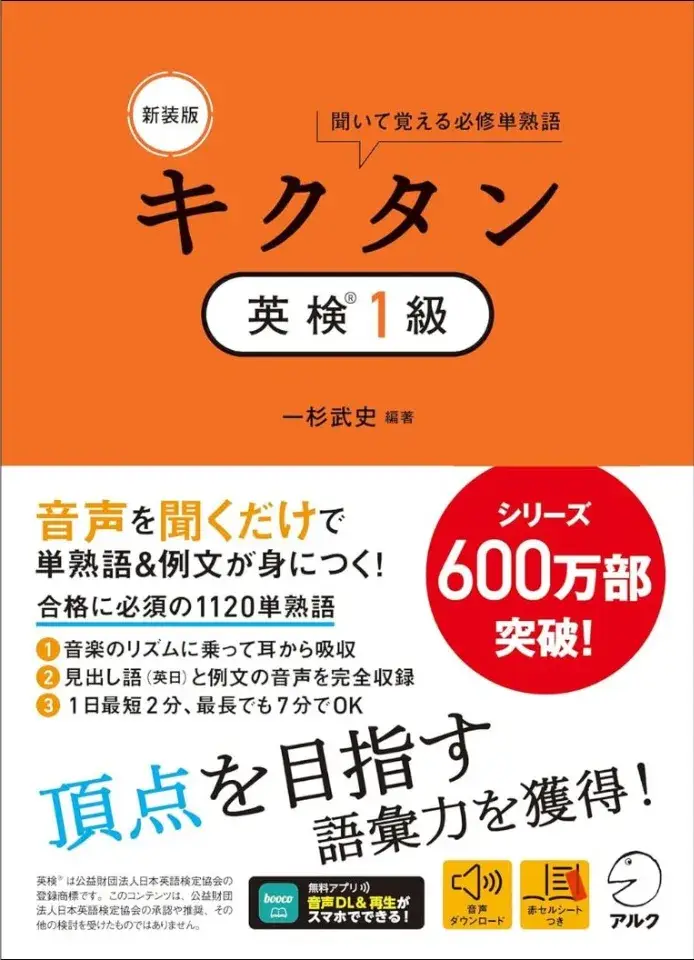

「キクタン」などアルクの人気書籍800冊以上が音声対応。「読む」に対応した書籍では、本文と音声をスマホで手軽に利用できるほか、一部の書籍では、学習定着をサポートするクイズ機能で日々の復習や力試しも可能です。さらに、Plusプランに加入すれば200冊以上の書籍が学習し放題に!

boocoの「読む」機能では、次のような使い方ができます。

① 学習したいページを見ながら音声を再生できる

② 文字サイズや画面の明るさを調整できる

③ 書籍内検索ができる

※ これらの機能には一部の書籍が対応しています。

▼「booco」の無料ダウンロードはこちらから