茂木健一郎さんの連載「言葉とコミュニケーション」第14回。新聞やテレビが中心だったときとはまったく異なる現代のコミュニケーションにおいて、真に求められるものとは?

「メジャー」が存在しない今

インターネットが本格的に普及してから、もう20年以上がたとうとしている。

ネットの存在は、もはや空気や水のようなものだけれども、私たちのマインドセットがなかなかそれについていかない。

ネット以前の新聞やテレビが中心のメディア状況とは、根底的に変わってしまっていて、私たちのコミュニケーションのあり方も変わらざるを得ない。

一つはっきり言えることは、もはや「メジャー」なものはないということだ。少なくとも、かつてのような単純明快なかたちでの「メジャー」は存在しない。

だから、「メジャー」が存在するという 前提 でコミュニケーションすると失敗する。

大人が知らないことを、子どもたちは知っている

しばらく前のこと、衝撃的なことが二つあった。

一つは、明石家さんまさんを知らない中学生がいたということ。

もう一つは、ある中高一貫校で「NHKの大河ドラマを見ている人?」と聞いたら、全校生徒2000人のうち、一人しかいなかったこと。

もはや「メジャー」なものはないのだと痛感した。

そして、こんなことに衝撃を受けている自分は、まだまだ甘いんだなあと思った。

最近の若い世代と話していると、熱中しているのは、例えば大人たちが存在すらまったく知らない深夜時間帯のアニメだったり、あるいはタイトルすら聞いたことがないラノベ *1 だったりする。

へえ、そうなんだ、と驚いて聞いていると、次々といろいろなことを教えてくれる。

このゲームの世界観とこのキャラクターがこうで、それをノベライズしたこのシリーズの第何巻が良いとか、この声優さんがこうで、事務所がああだとか、聞いているだけで熱くなってくるような濃い話が 展開 される。

同時に 、彼らが、いかにふだん大人たちに話を聞いてもらっていないか、大人たちの価値観を押し付けられているかということを実感する。

彼らは、自分たちの世界を知らないでこれまでの価値観を押し付けてくる大人たちに合わせている、あるいは合わせたふりをしているのだ。

教育とか学びとかいうけれども、下手をすると単に世代間マウンティング *2 になってしまう。

たとえば、ある世代より以下は、もはや芥川賞よりもラノベの方がよほど大切である。芥川賞という名前は知っている かもしれない けれども、受賞作品は知らないだろうし、興味がないだろう。

そこで、大人たちがラノベなんて本格的な「文学」ではないなどとばかにするのはもはや 前提 が間違っているような気がする。

そりゃあ、大人たちには大人たちの言い分があるだろう。一方、子どもたちには子どもたちの考えがあるだろう。

かつてのように安定していた時代には、大人が子どもに教えること、伝えるべきことがはっきりしていた。

今はもう分からない。あまりにも急激に時代が変化してしまっていて、むしろ子どもの方が大人よりも知っていることがある。

もちろん、大人の方が子どもより知っていることもある。しかし、もはやお互いさまだ。

「ロングテール」しかない時代をどう生きるか

現代において活躍している人、注目を浴びている人と会って話していると、共通点があることに気付く。

それは、人間関係の捉え方が「フラット」だということだ。

有名だとか無名だとか、年齢が上だとか下だとか、学歴が高いとか低いとか、大組織に属しているかいないかとか、そういうことと関係なく、フラットにお互いを見て、感じて、受け止めて、そして話している。

そうでないと、「メジャー」なものが消えてしまった現代に合わないのだろうと思う。

私たちは、お互いにそれぞれが何かを持っていて、お互いに与え合う。そのような「ギブアンドテイク」こそが、現代の精神だ。

「メジャー」なものがない状況というのは、つまりは「ロングテール *3 」しかないということである。

すべての人が知っているものなどなく、それぞれの人が属する「クラスター *4 」の中で熱く胸を動かすものがある。

しかし、どのクラスターも他のものよりも上ということはなく、下ということもない。

たくさんのクラスターが、世界の中に並び立っている。

私たちは旅人で、生きている中で、さまざまなクラスターに触れ、なにものかを学び、つかみ、そして生み出していく。

しかし、たとえ一生かけたとしても、すべてを知ることなどできない。

ただ、それぞれの世界の中で何かを感じ、生き、動き、そして少しずつ世界を広げていくことができるだけだ。

そして、世界を広げる きっかけ になるのは、自分と異なるクラスターのことを知っている「他者」との出会いとコミュニケーションだけである。

だからこそ、お互いをリスペクトしたコミュニケーションが大切になってくるのだ。

誰も、他の人より偉くない

最近の英語では、男の人が女の人に対して、自分の方がいろいろと知っているという 前提 で説明することを「男」(man)と「説明」( explain )を合成して、「マンスプレイニング」(mansplaining)と呼ぶ。

マンスプレイニングは、いまだに社会のいろいろなところで見られるけれども、ジェンダーの問題から離れても決定的にダサくなってしまっている。これは、すべてがフラットになっているという現代の状況とマンスプレイニングが、絶望的なほどずれてしまっているからだろう。

誰も、他の人より偉くない。上も下もない。権威はない。ただ、何かを愛する人が、一生懸命にそれをやって深めている。そんな姿勢に対するリスペクトだけがある。

そんな現代のフラットな状況を、心の底から身にしみて分かっていて、それを日々のコミュニケーションの中で実践できる人が、現代において最も輝く人になるのだと思う。

以上に書いたことは、本当の意味で人を自由にし、解放するのだと思う。

だから、基本的に良い変化なのだと私は確信している。

永遠の幼年時代を生きる私たち

もはや「メジャー」はなく、分かりやすいヒエラルキー *5 などないのだという考え方は、既存の価値観にとらわれている人にとっては不安の 原因 になる かもしれない 。

しかし、その不安の壁を乗り越えてしまえば、もう大丈夫だ。

自分の直感を信じて良い。これが面白い、これが大切だというものを、世間からどう評価されるとか、出世するとかしないとか、そんなことと関係なく追い求めてよい。

そんな生き方ができて、またお互いに相手の熱をリスペクトできるコミュニケーションができる環境が整っているのだとすれば、私たちは永遠の幼年時代を迎え、楽しむことができる。

これまでの「大人」たちのように、階層化された価値観などに 従う 必要がないのだ。

それは、ある意味では究極のアンチエイジングだと言えるだろう。

現代のネットワーク上で 展開 されるコミュニケーションは、人々の精神年齢を永遠に若いままに保つ秘薬となるのだ。

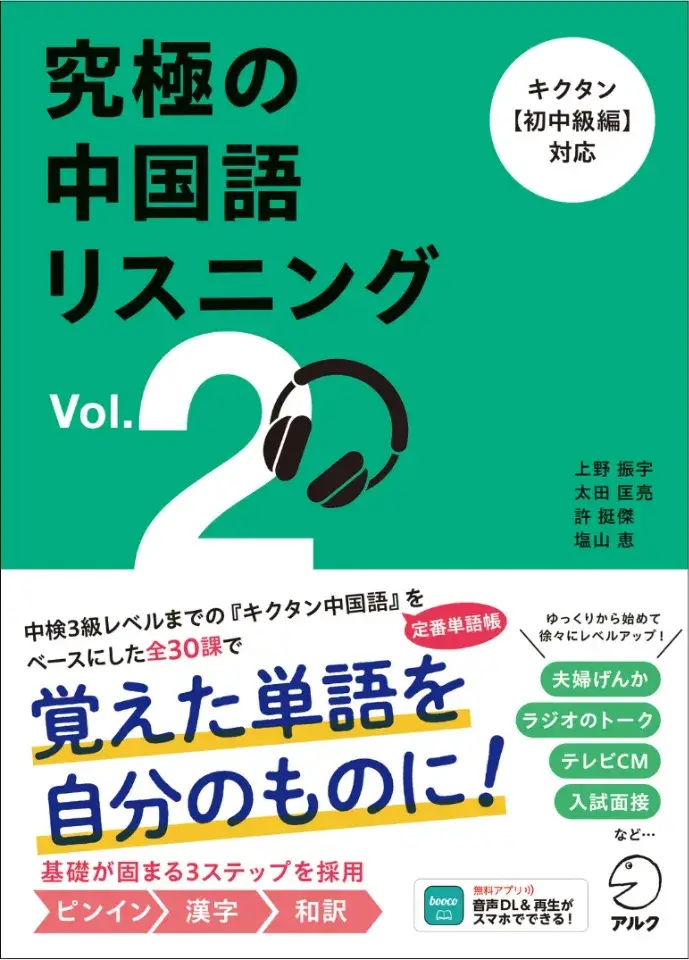

おすすめの本

コミュニケーションにおける「アンチエイジング」をせよ。「バカの壁」があるからこそ、それを乗り越える喜びもある。日本の英語教育は、根本的な見直しが必要である。 別の世界を知る喜びがあるからこそ、外国語を学ぶ意味がある。英語のコメディを学ぶことは、広い世界へのパスポートなのだ――茂木 健一郎

デジタル時代の今だからこそ、考えるべきことは多くあります。日本語と英語……。自分でつむぐ言葉の意味をしっかりと理解し、周りの人たち、世界の人たちと幸せにつながれる方法を、脳科学者・茂木健一郎氏が提案します。

- 著者: 茂木健一郎

- 出版社: アルク

- 発売日: 2018/04/24

- メディア: Kindle版

茂木健一郎(もぎ けんいちろう)

1962年東京生まれ。脳科学者、作家。ソニーコンピュータサイエンス研究所シニアリサーチャー。東京大学大学院物理学専攻課程を修了、理学博士。「クオリア」(感覚の持つ質感)をキーワードとして脳と心の関係を研究するとともに文芸評論、美術評論にも取り組んでいる。

*2 :年長者が年少者に対して優位に立とうとする行為。

*3 :一部の人が好むニッチなもの。

*5 :ピラミッド型に配列された組織や社会の階層構造。

【1000時間ヒアリングマラソン】 ネイティブの生英語を聞き取る実践トレーニング!

大人気通信講座が、アプリで復活!

1982年に通信講座が開講されて以来、約120万人が利用した「ヒアリングマラソン」。

「外国人と自由に話せるようになりたい」「仕事で困ることなく英語を使いたい」「資格を取って留学したい」など、これまで受講生のさまざまな夢を支えてきました。

アプリ版「1000時間ヒアリングマラソン」は、日常、ビジネス、フリートーク、時事英語、物語などの多彩なジャンルのコンテンツを収録し、さらに豊富なアウトプット練習や学習時間の計測などの機能を盛り込み、よりパワーアップして復活しました。

「本物の英語力」を目指す人に贈る、最強のリスニング練習

学校では習わない生きた英語

実際にネイティブスピーカーと話すときや海外映画を見るとき、教科書の英語と「生の英語」のギャップに驚いた経験はありませんか? 「1000時間ヒアリングマラソン」には、オリジナルドラマやラジオ番組、各国の英語話者のリアルな会話など、学校では触れる機会の少ない本場の英語を届けるコーナーが多数用意されています。

こだわりの学習トレーニング

音声を聞いてすぐにスクリプトを確認する、一般的なリスニング教材とは異なり、英文や日本語訳をあえて後半で確認する構成にすることで、英語を文字ではなく音から理解できるようにしています。英文の書き取りやシャドーイングなど、各トレーニングを一つずつこなすことで、最初は聞き取りが難しかった英文も深く理解できるようになります。

あらゆる角度から耳を鍛える豊富なコンテンツ

なぜ英語が聞き取れないのか? には理由があります。全15種類のシリーズは、文法や音の規則、ニュース英語など、それぞれ異なるテーマでリスニング力強化にアプローチしており、自分の弱点を知るきっかけになります。月に一度、TOEIC 形式のリスニング問題を解いたり、書き取りのコンテストに参加したりすることもできるため、成長を定期的に確認することも可能です。

「1000時間ヒアリングマラソン」は、現在7日間の無料トライアルを実施中です。さあ、あなたも一緒にランナーになりませんか?