1971 年、『ENGLISH JOURNAL』は生の英語が聞ける音声教材として誕生しました。当時はカセットテープでしたが、今やスマートフォンでブラウザやアプリを開くだけで、そこから無数の音声素材が入手できます。機械翻訳の進化によってひょっとしたら近いうちに自分で英語を話す必要がなくなるのでは?と想像してしまう時代。そんな現在、英語を使って活躍している方々は、どんな未来を思い描いているのでしょう。今回は、アメリカ文学研究者であり翻訳家、エッセイストの柴田元幸さんのお話をお伺いします。

※本記事は、ENGLISH JOURNAL2023年1月号に掲載した内容を一部抜粋したものです。

見逃せないインターネットの影響

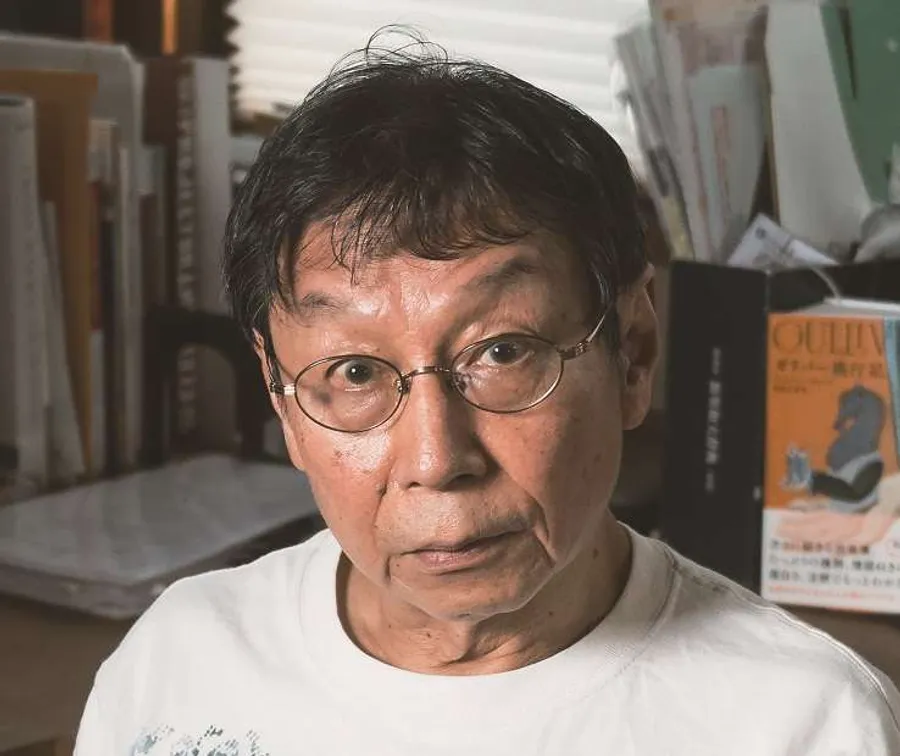

1980年代から翻訳に携わってきた柴田さん。

長い翻訳歴の中で、仕事の進め方、翻訳する作品の探し方などに、どのような変化を感じているのだろうか。

「なんと言ってもインターネットの普及は翻訳の実作業に大きな変革をもたらしたと思います。以前は何冊も辞書を引っ張り出しては調べる必要がありました。それがなくなりましたね。少なくとも英語圏においては、ある程度の常識という事柄ならばネット上にないものはないと言っていいほどです。以前なら高価な辞書を買わないと入手できなかった情報も、誰もが入手できる時代になりました。

例えば欧米文学には聖書などから引用される語句がしばしば登場しますから引用句辞典が必須でしたが、今は大抵の情報はGoogleで探せば手に入ります。逆にネットでしか得られない情報もあります。こういう環境になると、翻訳者も調査力や情報力以外の部分で実力を示さざるを得なくなります。また、僕は好きな音楽を聴きながら仕事をしますが、これもSpotifyなどの配信サービスで済むようになり、良かれあしかれ本当に手軽になりました」

次々と流れていく細かい仕事

一方で柴田さんは、ITやデジタル技術の際限のない性能向上がもたらす課題も指摘した。

「ネットにある知識や情報がどこまで信頼できるのか。これを見分ける知識はネットでは入手できません。あと、作業効率はものすごく上がりましたが、以前なら原稿が書けたら自転車で郵便局へ行って速達で送り、帰りにちょっと一杯なんてこともできた(笑)。それが、今はクリック一つで原稿を送信できてしまいますから、一仕事終わったら、すぐ次の仕事、みたいになりますね。

また、デジタル化によってなまじ校正機能が向上したために、かつてなら気にもしなかった表記統一がやたら気になるようになった。僕自身、『MONKEY』という雑誌の編集長も務めているので、上がってきたゲラを見て、表記が統一されていないと『ここどうしますか?』なんて作家に問い合わせたりしている(笑)。とにかく校正上の細かい仕事にかなりの精力を使っている。でも、そんなの読者にとってはかなりどうでもいいことですよね。実は夏目漱石なんて表記の不統一も甚だしくて、同じ言葉にいろいろな漢字を当てていた。言い換えれば現代は、どうでもいいことにエネルギーを注げるようになったとも言えます」

文学作品の未来

では、ITやAIが作品内容に及ぼす影響はどうだろうか。

「これはまだ明確には見えていませんが、例えばカズオ・イシグロの『Klara and the Sun』などからも分かるように『人間』の輪郭が曖昧になってくるでしょうね。人間と機械の境界だけじゃなくて、『人間』とそれ以外の『動物』との違いも重要テーマになってきているのが面白い」

『Klara and the Sun』は2017年にノーベル文学賞を受賞したカズオ・イシグロが昨年発表した長編小説。

気になる方はこちらをチェック。

ブルーのインクと万年筆を傍らに

ネットの威力もあって、かつてよりずっと多くの仕事を(単位時間内に)詰め込んでいるという柴田さんだが、1日の時間配分を決めてルーティン化するようなことはしていない。

「実に行き当たりばったりな仕事のやり方をしています(笑)。能率は良くなっているけれど、その分あれもやらなきゃ、これもやらなきゃ、みたいになっています。翻訳作業は万年筆で手書き。書いた初稿を妻がパソコンに入力してくれます。随分前になりますが、自分で直接パソコンに打ち込むやり方に切り替えようとしたときもありました。出版社がどかっと専用の原稿用紙を送ってきてくれる時代があり、次にワープロが登場し、その後、ノートパソコンが出てきたので、もっと手軽で速いのではと思って使ってみましたが、結局、チラシの裏に手書きする方が速いことが分かって手書きに戻りました」

手書きの良さとこだわり

最近、対訳本を執筆したときは、大型モニターを搭載したパソコンで仕事をしたが、そうした特別な場合を除き、翻訳の仕事は全て手書きである。

「手書きの何がいいかと言えば、まず目が疲れないこと。そして姿勢の自由が利くことですね。パソコンは、画面と適正な距離、姿勢を保たないと作業がしづらいんですね。その不自由さがうっとうしい」

万年筆は愛用しているものが数本ある。インクはプラチナの顔料ブルーかセーラーの青墨。柴田さんは手に汗をかく上、クーラーが嫌いだそうで、汗の水分で文字がにじまない顔料系インクを使っている。

取材・文:織田孝一 写真:山本高裕(編集部)

続きはEJ最終号で!

ENGLISH JOURNAL 1月号(最終号)では、柴田さんをはじめとする英語関連業界の方々が「英語の未来」について語ります。インターネット、スマホアプリ、機械翻訳など、英語の学習やコミュニケーションは便利になるばかりの英語ですが、これから先も、英語を話す力は求められ続けるのか。自由な予想が広がります。

【1000時間ヒアリングマラソン】 ネイティブの生英語を聞き取る実践トレーニング!

大人気通信講座が、アプリで復活!

1982年に通信講座が開講されて以来、約120万人が利用した「ヒアリングマラソン」。

「外国人と自由に話せるようになりたい」「仕事で困ることなく英語を使いたい」「資格を取って留学したい」など、これまで受講生のさまざまな夢を支えてきました。

アプリ版「1000時間ヒアリングマラソン」は、日常、ビジネス、フリートーク、時事英語、物語などの多彩なジャンルのコンテンツを収録し、さらに豊富なアウトプット練習や学習時間の計測などの機能を盛り込み、よりパワーアップして復活しました。

「本物の英語力」を目指す人に贈る、最強のリスニング練習

学校では習わない生きた英語

実際にネイティブスピーカーと話すときや海外映画を見るとき、教科書の英語と「生の英語」のギャップに驚いた経験はありませんか? 「1000時間ヒアリングマラソン」には、オリジナルドラマやラジオ番組、各国の英語話者のリアルな会話など、学校では触れる機会の少ない本場の英語を届けるコーナーが多数用意されています。

こだわりの学習トレーニング

音声を聞いてすぐにスクリプトを確認する、一般的なリスニング教材とは異なり、英文や日本語訳をあえて後半で確認する構成にすることで、英語を文字ではなく音から理解できるようにしています。英文の書き取りやシャドーイングなど、各トレーニングを一つずつこなすことで、最初は聞き取りが難しかった英文も深く理解できるようになります。

あらゆる角度から耳を鍛える豊富なコンテンツ

なぜ英語が聞き取れないのか? には理由があります。全15種類のシリーズは、文法や音の規則、ニュース英語など、それぞれ異なるテーマでリスニング力強化にアプローチしており、自分の弱点を知るきっかけになります。月に一度、TOEIC 形式のリスニング問題を解いたり、書き取りのコンテストに参加したりすることもできるため、成長を定期的に確認することも可能です。

「1000時間ヒアリングマラソン」は、現在7日間の無料トライアルを実施中です。さあ、あなたも一緒にランナーになりませんか?

![『スピーキングのための英文法帳 スピブン555』[音声DL付]](https://image-ej.alc.co.jp/images/GamGSrTWRko6iAR2V9kR.webp)