翻訳家の柴田元幸さんが、英米現代・古典文学に登場する印象的な「一句」をピックアップ。その真意や背景、日本語訳、関連作品などに思いを巡らせます。シンプルな一言から広がる文学の世界をお楽しみください。

I suspect it comes down to not removing one’s clothing in public.

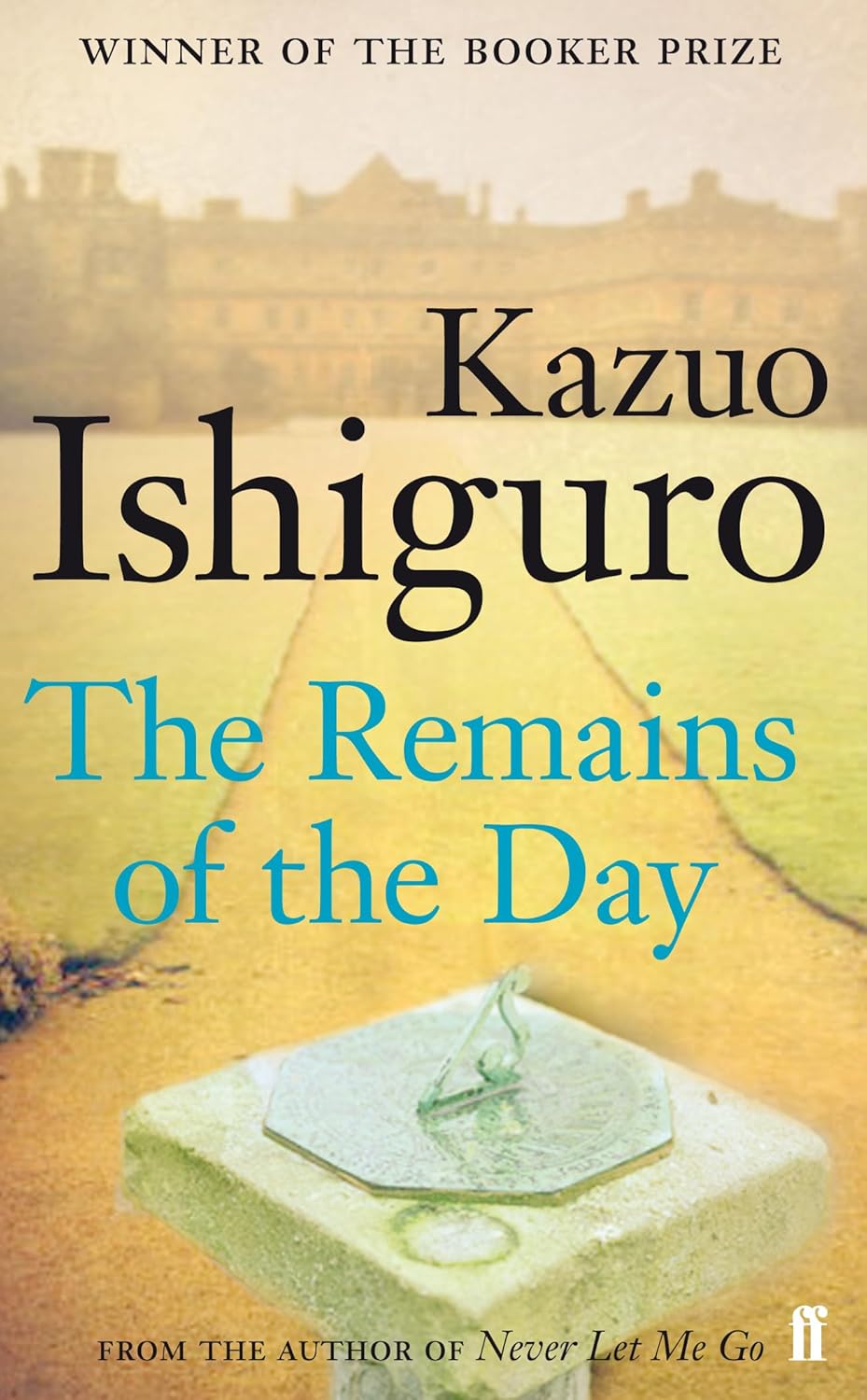

Kazuo Ishiguro, The Remains of the Day (1989)

Dignity(威厳)とはなんだと思うか、と訊(き)かれて、初老の執事スティーヴンズが口にする答えがこれである。「人前で服を脱がない、ということに尽きるんじゃないでしょうか」。

これが深い答えなのか、まるっきり阿呆(あほう)な答えなのかは、文脈次第、人物次第でいくらでも変わりそうである。少なくとも、その中間の「まずまず妥当な答え」ではないことは確かだ。訊いた方も、“Sorry. What does?”(失礼。尽きるって、何が?)と面食らって訊き返すのである。

というわけで、文脈を少し詳しく見てみよう。執事スティーヴンズは、新しい雇用主である成り上がりのアメリカ人(成り上がり、とはっきり言っているわけではないが、舞台は1956年、古風なイギリス人執事から見ればアメリカ人はみんな成り上がりなのだ)に薦められて、目下イングランドを旅行中である。移動には雇用主の高級車を貸してもらっているので(この雇用主、成り上がりだけどけっこういい人なのだ)、たまたま通りかかった村の誰もが、スティーヴンズをどこかの偉い人だと思い込む。が、ここで話している相手の医師だけは、

I say, I hope you don’t think me very rude. But you aren’t a manservant of some sort, are you?

あのさ、無礼だと思わないでほしいんだけど。あんた、召使いとかだったりしないよね?

とスティーヴンズの素性を見抜くのである。

そういう鋭い人なので、ここでのスティーヴンズの言葉の深さ・浅さも瞬時に看破しそうなものなのだが、この直前に彼は、「私も昔は、社会主義が実現して誰もが威厳をもって生きられるようになると信じていたんだが・・・」としばしの感傷に浸っていて、鋭さが目下一瞬緩んでいるのだ。こういうあたりの機微が、カズオ・イシグロによるこの小説の面白さの一つである。

たぶんスティーヴンズは、何か深い真理を胸の内に持っていて、それをこの謎めいた言葉で表現しているのではない。むしろ、問われたからにはちゃんと答えないと、という律義さゆえに、精一杯知恵を絞って答えているのである。

その答えは、「威厳とは」の一般的な答えとしては的外れかもしれない。が、小説も終わり近くになって発されたこの言葉が、スティーヴンズに関するある種の真理を衡ついていることが読者にはわかる。執事として、父の死に目にも仕事を優先し、おそらくは自分でも好意を抱いていた仕事仲間の女性の友好的な態度にも仕事に差し障るからと冷たい反応しか返さなかったスティーヴンズは、長年ずっと、比喩的にはまさに「人前で服を脱がない」姿勢を貫きとおしてきたのだ。そしてその結果、今の自分には何も残っていないことを彼は悟りつつある。われわれ読者がそんなスティーヴンズに共感するのは、何かをしたからではなくしなかったからであり、何かができるからではなくできないからである。

そうした文脈の中で考えると、“I suspect it comes down to not removing one’s clothing in public.”には独自の深みがあると言っていいのだと思う。

boocoで読める!アルクの新刊、続々登場

語学アプリ「booco」なら、アルクのベストセラー書籍200タイトル以上が、学習し放題!

「キクタン」などアルクの人気書籍800冊以上が音声対応。「読む」に対応した書籍では、本文と音声をスマホで手軽に利用できるほか、一部の書籍では、学習定着をサポートするクイズ機能で日々の復習や力試しも可能です。さらに、Plusプランに加入すれば200冊以上の書籍が学習し放題に!

boocoの「読む」機能では、次のような使い方ができます。

① 学習したいページを見ながら音声を再生できる

② 文字サイズや画面の明るさを調整できる

③ 書籍内検索ができる

※ これらの機能には一部の書籍が対応しています。

▼「booco」の無料ダウンロードはこちらから

![『スピーキングのための英文法帳 スピブン555』[音声DL付]](https://image-ej.alc.co.jp/images/GamGSrTWRko6iAR2V9kR.webp)