1990年にドイツから来日、出家して禅修行を始め、安泰寺の住職も務めたネルケ無方さんが、「世界における日本の禅」をテーマに執筆するエッセイ連載「ネルケ無方の世界禅道場」。最終回では、安泰寺(あんたいじ)の住職として世界から集まった弟子を導いた経験をお話しいただきます。

ホームレスになって始めた野外坐禅会

第5回では、私が禅僧になってはじめてぶつかった壁についてお話ししました。

1993年に正式に仏門に入った私は、2001年まで安泰寺の師匠の下で修行しました。

ゆくゆくは帰国し、「ドイツを中心に欧米で禅を広める」というビジョンもありましたが、当時の私はそれよりも「日本の大都会に誰もが坐禅できる道場を設立したい」と考えていました。

なぜなら、欧米には仏教の寺院こそ少ないですが、一般の社会人が仏教系の瞑想を実践できるメディテーション・センターは至る所にあります。ちょうど日本のヨガ教室のような感じで、地方都市でも少し探せば見つかります。

日本ではお寺の数はコンビニの数を上回るほど多い一方、どこのお寺に行けば坐禅を教えてもらえるのかわからない日本人も少なくないでしょう。あるいはお寺よりもヨガ教室でマインドフルネスを習った方が安心だという方もいるのではないでしょうか。

「せっかく日本で習った禅を、ドイツに持って帰る前に、一般の日本人ともシェアしたい」。こんな思いを胸に、私は2001年の夏に安泰寺のある山を下りて、大阪に向かいました。

ところが、大都会の家賃が高いことに驚きました。坐禅道場の設立以前に、自分の住む場所すら借りられない!思い悩みながら大阪城公園をぶらぶらと散歩していたら、あちらこちらで、ブルーシートの下で生活している、いわゆるホームレスの姿を見掛けました。その時、ある閃きが訪れたのです。

「そういえば、2500年前の釈尊も宮殿を逃げ出して菩提樹(ぼだいじゅ)という1本の木の下で坐っていたと言われている。ならば私もホームレスの見習いをしながら、大阪城公園で坐禅道場を開こう」。

大阪城の堀の近くの見晴らしのいい場所に、ちょうどテント1個分のスペースが開いているのを見つけたので、両隣のテントの住人に「僕も今日からここで生活してもよろしいでしょうか」と尋ねました。すると「どうぞ、ご自由に」と快く了承していただき、20年前、めでたくホームレスとなることができました。

テントで寝泊りをし、朝の6時から堀の上で2時間ほど野外坐禅をしました。すぐに叩き出されるのではないかという不安もあって、坐禅会には「流転(るてん)会」という名前を付けました。

「会」と言っても、最初の数週間は1人で坐っていることがほとんどでした。そのうちインターネットカフェの常連となった私は流転会のホームページをつくり、広く参加を呼びかけました。

「33歳のドイツ人が毎朝、大阪城公園で坐禅しています。あなたも一度、一緒に坐りませんか」。

やがてホームページの情報を見てきた人が1人、また1人と増えていきました。公園で自分の居場所を見つけた私は、最低でも3年間この坐禅会をやり続けるつもりでいました。

思いがけず安泰寺の住職を継ぐことに

ところが、2002年の2月14日、安泰寺にいる師匠が参道を除雪している最中に事故に遭い、亡くなってしまったのです。師匠の最後の弟子にあたる私は、先輩からこう言われました。

「われわれOBは皆それぞれお寺を持っているから、すぐには安泰寺に戻れない。お前だけは暇そうにしている。春まででいいから、安泰寺の留守番をしてくれないかな」。

本音を言えば、私だってあの雪深い安泰寺に戻るのは嫌だったのです。ましてや2月14日、師匠が亡くなった日の夜には、大阪で付き合い始めて6週間の若い女性とデートの約束があったのです。

安泰寺で留守番をするよりも、彼女との縁を深めたい・・・と言うわけにもいかなかったので安泰寺に行き、隠れて彼女に電話を掛け、「春には大阪に戻る」と伝えました。

彼女が「わかった、春まで待つね」と、観音さんのような優しい声で答えてくれたのを覚えています。

ところがあろうことか、春に行われた師匠の百箇日法要のとき、「どうせほかにすることもないだろうから、そのまま安泰寺の住職になれば?」という周りの意見に押され、正式に住職の座を継ぐことになりました。

それを機に、大阪で待っていた彼女にプロポーズをし、安泰寺に嫁いでもらいました。よき配偶者として、また3人の子供のしっかりした母として、時には観音さんのように優しく、時には仁王さんのように厳しく鞭撻(べんたつ)してもらっています。

トマトのような日本人、カボチャのような欧米人

それから去年までの18年間、私の下で20人ほどの弟子が出家得度をしました。半数は日本人、半数は欧米人です。

彼らにも、私が師匠から学んだ「安泰寺をつくるのはお前だ。しかし、そのお前はどうでもいい」という教えを伝えています。

それと同時に、「キュウリのように育ちなさい」とも言っています。キュウリは、春に種をまいてある程度育てば、1本の紐さえ垂らしておけばまっすぐ伸びて、夏にはおいしい実を実らせてくれる優秀な野菜です。仏弟子にもこの苗のように、仏の教えに沿って自ら成長してほしいというのが私の願いです。

ところが、私の弟子たちの中にはトマトのようなタイプも決して少なくありません。トマトは1本の紐では育たず、頑丈な支柱まで用意しなければなりません。何日かおきにその支柱に結び直さなければ、風を拭いたときに倒れてしまいますし、余分な芽を摘まなければ、緑ばかり茂って実がなりません。屋根を作って雨から守らなければ、実が腐ってしまいます。

夏にその実がなれば、キュウリ以上においしいトマトですが、手間ばかりかかって主体性がありません。特に日本人の弟子の中には、そういうタイプが多い気がします。

では、欧米人は皆キュウリかと言えば、そういうわけでもありません。キュウリよりも、カボチャのようなタイプが多いのです。

仏の教えという1本の紐を無視して、「俺が、俺が」と言いながらそこら中にツルを伸ばしてしまいます。そのままにしておくと、下手をすれば隣の野菜を覆い、弱らせてしまうということになりかねません。

日本人は主体性が弱く、欧米人は協調性が弱い。なぜまともな弟子が安泰寺に来ないのかとため息をつくときもありましたが、10年前から安泰寺で修行に励んでいた日本人の尼僧の弟子が去年ようやく私の跡を継いで、安泰寺の10代目の住職になりました。

師匠を超える立派なキュウリです。

私は今、再び大阪で野外の坐禅会を主催し、オンラインでもリアルの世界でも講演活動を行っています。修行道場で脈々と仏の教えを伝えることももちろん大事なのですが、一般社会の中でも1人でも多くのキュウリが育ってほしいと思います。

日本の将来、いやこの惑星に生きている我々全員にとっても、私が安泰寺で学んだことがヒントになるのではないかと期待しています。

こちらの記事もおすすめ!

boocoで読める!アルクの新刊、続々登場

語学アプリ「booco」なら、アルクのベストセラー書籍200タイトル以上が、学習し放題!

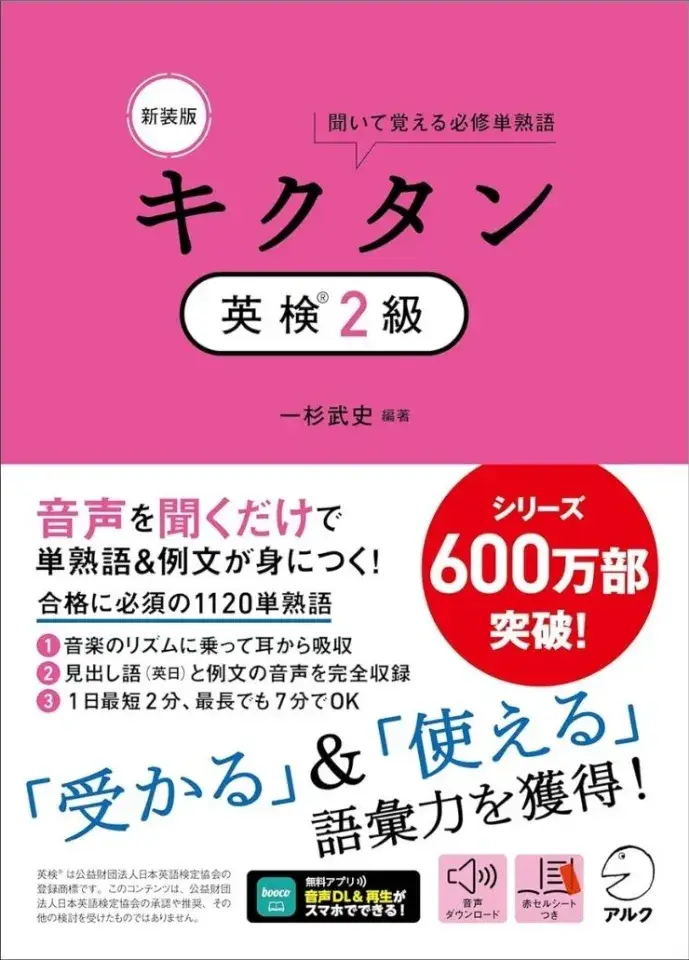

「キクタン」などアルクの人気書籍800冊以上が音声対応。「読む」に対応した書籍では、本文と音声をスマホで手軽に利用できるほか、一部の書籍では、学習定着をサポートするクイズ機能で日々の復習や力試しも可能です。さらに、Plusプランに加入すれば200冊以上の書籍が学習し放題に!

boocoの「読む」機能では、次のような使い方ができます。

① 学習したいページを見ながら音声を再生できる

② 文字サイズや画面の明るさを調整できる

③ 書籍内検索ができる

※ これらの機能には一部の書籍が対応しています。

▼「booco」の無料ダウンロードはこちらから