英語は、文学、映画やドラマ、コメディーや歌などに楽しく触れながら学ぶと、習得しやすくなります。連載「文学&カルチャー英語」では、シェイクスピア研究者で大学准教授、自称「不真面目な批評家」の北村紗衣さんが、英語の日常表現や奥深さを紹介します。今回のテーマは、英語上級者やネイティブスピーカーでも意外と正しく使えない、 関係詞の制限用法と非制限用法 です。

トップ写真:山本高裕(編集部)

魔法で混乱する恋愛模様からのセリフ

今回の記事では、高校などでは必ず習うはずなのに、なぜか忘れてしまっている関係詞の用法について解説したいと思います。

まずはこちらのウィリアム・シェイクスピアによる戯曲『夏の夜の夢』(原題:A Midsummer Night’s Dream)からの引用をご覧ください。

In Hermia’s love I yield you up my part;

And yours of Helena to me bequeath,

Whom I do love, and will do till my death.

Act 3, Scene 2, Lines 165-167

『夏の夜の夢』は、2組の恋人たちがアテネ近郊の森で妖精たちの魔法にかかり、右往左往する様子を描いたロマンチックコメディーです。

このセリフは、もともとはアテネの貴族の娘ハーミアに恋していて森に駆け落ちしたライサンダーが、妖精の魔法のせいでハーミアの友人であるヘレナに心を移してしまい、恋敵のディミートリアスに対して口にするものです。ディミートリアスは、かつてはハーミアの愛をライサンダーと争っていましたが、今では同じく魔法のせいでヘレナを追い掛け回しています。

韻文により通常とは異なる語順に

韻文で書かれているため、通常とは語順が異なっているところがあるのですが、最初の “In Hermia’s love”は行の最後に持っていって、my part in Hermia’s love というつながりで考えましょう。

2行目の “yours of Helena”はyour part in the love of Helena のように考えるとよいでしょう。 動詞は“bequeath”で命令形 になっており、 目的語が“yours of Helena” です。現代語らしい語順で書くと、 bequeath your part of Helena to me となります。

最後の行の “Whom”は“Helena”に係って おり、 “will do till my death”は前に出てきた動詞“love”を受けてwill love till my death ということになります。

訳してみると、次のようになります。

ハーミアの愛に対する僕の取り分はそっちに譲るよ、

それでヘレナに対するそっちの取り分を僕に譲ってくれ、

僕はヘレナを愛しているし、死ぬまでそうするつもりだ。

関係詞の制限用法と非制限用法

これで取りあえずセリフの意味はわかったわけですが、注目していただきたいのは、 2行目の最後にコンマがある ことです。コンマの位置が通常の現代英語とちょっと違いますが、この“And yours of Helena to me bequeath, / Whom I do love,”では絶対に“bequeath,”にコンマが必要です。

というのも、 目的格の関係代名詞である“Whom”は、前の文の“Helena”に係っており、非制限用法 だからです。固有名詞を先行詞として関係代名詞や関係副詞が係る場合、コンマを付けて非制限用法にしなければなりません。

舞台上のセリフとして聞くのであればコンマがあってもなくても変わらないのですが、文章で書くときはコンマが要るわけです。

関係代名詞の非制限用法というのは、関係詞節が「関係詞によって修飾される名詞を特定するのに不可欠ではない情報を含んでいる」(Hope, p. 191)場合に用いられます。つまり、 関係詞節の内容が前の名詞を特定する働きをすれば制限用法 、 特定する働きをしないのであれば非制限用法 です。

おそらく高校などでは、 先行詞の後にコンマが入るのが非制限用法 だと習ったかと思います。コンマがない場合、関係詞には先行詞を限定する働きがありますが、コンマがあると限定しません。

制限用法の場合は、関係詞節に入っている部分を名詞の前から係るように訳す方がいい場合が多いのですが、 非制限用法の場合、コンマの前まで訳した後、関係詞節はその後に付け足すようにして訳す 方が適切な訳し方になるのが普通です。

娘は3人かそれより多いか?

この説明だけだとよくわからないと思うので、次に例を示します。

Judy has three daughters who are teachers. ※制限用法

ジュディには教員をしている娘が3人いる。

Judy has three daughters, who are teachers. ※非制限用法

ジュディには娘が3人いて、その娘たちは教員をしている。

この2つの文は、口頭では同じ発音になるのであまり意味の違いがわかりませんが、書くときは コンマの有無で意味が異なります 。

1つ目の制限用法の文では限定が働くので、ジュディには 教員をしている娘が3人いる一方、ほかにも教員ではない娘がいる可能性があります。2つ目の非制限用法の文では、 娘が3人いてほかにはおらず、全員教員* だという含みがあります。

固有名詞に関係詞が係る場合はほぼ必ず非制限用法 にする必要があります。 Yesterday, I met Helena whom I love.みたいに制限用法にしてしまうと、自分が愛しているヘレナ以外にもヘレナがいるみたいな変な感じ になってしまうからです。そのため、次のように非制限用法にするのが普通です。

Yesterday, I met Helena, whom I love.

昨日、私はヘレナに会ったが、ヘレナは私が愛している相手だ。

日英ともにネイティブも要注意!

日本語ではわかりにくいのですが、例えば「本日、日本最大規模の河口湖マラソンが行われました」という文を考えてみましょう。

この文はおそらく河口湖マラソンは日本最大規模のマラソンであるということを言いたいのだと思いますが、このような限定の仕方だと、河口湖マラソンがいくつも存在しており、今日行われたものが日本最大規模である、というような印象を与えかねません。

日本語でも書き方によっては妙な限定が働く ことがあるので、書く際には気を付ける必要があります。

関係代名詞の制限用法と非制限用法はネイティブスピーカーでも文章を書き慣れていない人は間違いやすく、ウィキペディア英語版などを見ると、 固有名詞に関係詞が係っているのにコンマがない文 などがたまに見つかります。発音上はコンマがあってもなくても変わらないため、うっかり忘れる人が多いようです。

私が教えている学生の中でも、かなりレベルが高く成績の良い英語学習者であっても、大学1年生時点で関係詞をきちんと非制限用法で使える人はほとんどいません。しかし、制限用法と非制限用法の区別は文章を書くときには大事になってくるので、必ず覚えておくとよいでしょう。

参考文献

※シェイクスピアの引用はすべてアーデン版によります。日本語訳はすべて拙訳ですが、下記の訳書を参考にしています。

■Jonathan Hope, Shakespeare’s Grammar, Arden Shakespeare, 2003.

■William Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream, The Arden Shakespeare 3rd Series, ed. Sukanta Chaudhuri, Arden Shakespeare, 2017.

■ウィリアム・シェイクスピア『夏の夜の夢』石井正之助編注、大修館、1987。

■ウィリアム・シェイクスピア『夏の夜の夢』小田島雄志訳、白水社、1983。

■ウィリアム・シェイクスピア『夏の夜の夢・間違いの喜劇』松岡和子訳、筑摩書房、1997。

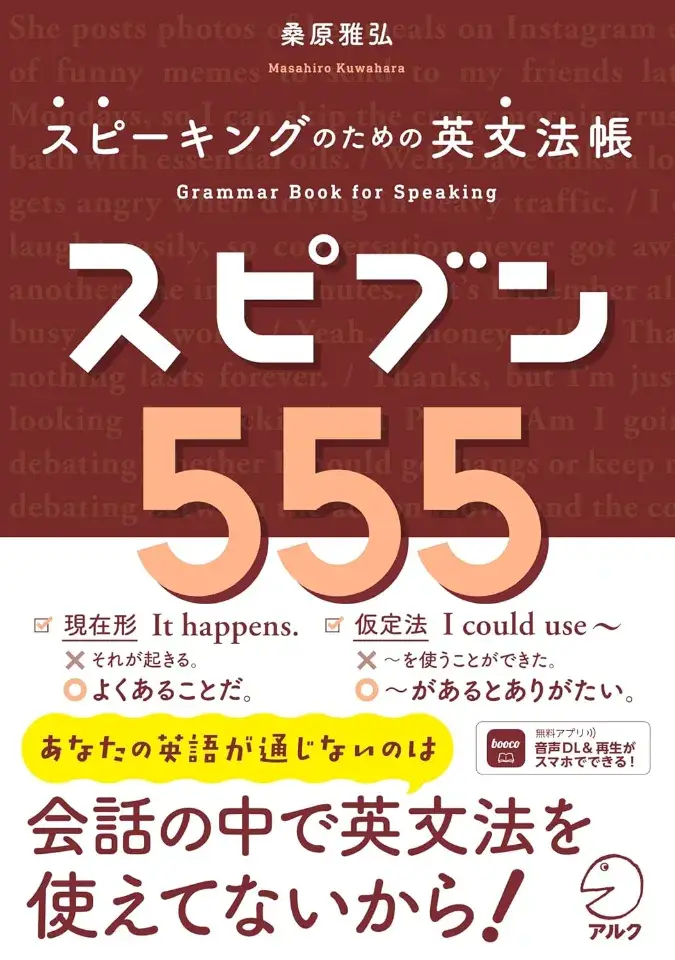

北村紗衣さんの新刊

注目のシェイクスピア研究者、北村紗衣が、海外文学や洋画、洋楽を、路地裏を散歩するように気軽に読み解きながら、楽しくてちょっと役立つ英語の世界へとご案内。英語圏の質の高いカルチャーに触れながら、高い英語運用能力を得る上で重要な文化的背景が自然と身に付きます。“路地裏”を抜けた後は、“広場”にて著者自身が作問し解説する「大学入試英語長文問題」も堪能できる、ユニークな英語カルチャーエッセイ。

boocoで読める!アルクの新刊、続々登場

語学アプリ「booco」なら、アルクのベストセラー書籍200タイトル以上が、学習し放題!

「キクタン」などアルクの人気書籍800冊以上が音声対応。「読む」に対応した書籍では、本文と音声をスマホで手軽に利用できるほか、一部の書籍では、学習定着をサポートするクイズ機能で日々の復習や力試しも可能です。さらに、Plusプランに加入すれば200冊以上の書籍が学習し放題に!

boocoの「読む」機能では、次のような使い方ができます。

① 学習したいページを見ながら音声を再生できる

② 文字サイズや画面の明るさを調整できる

③ 書籍内検索ができる

※ これらの機能には一部の書籍が対応しています。

▼「booco」の無料ダウンロードはこちらから