現役プロ通訳者が通訳現場のさまざまな話題やこぼれ話を語ります。6回目の今回は、英語医療通訳者の押味貴之さんが、進化する通訳者の役割を紹介します。

助言者としての通訳

「この日本語はどんなにうまく英語に訳しても理解してもらえない」。

こんな経験をしたことのある通訳者は多いはずだ。日本語と英語はその修辞法が異なるため、「確かにAと言えますが、Bとも言えます」というような日本語のあいまいな表現は、英語では決して理解されることがない。このような表現に出合った場合は、「そんな論理構造では理解されません。こういう論理構造に変えるべきです」と話者に提言することが、英語で理解されるために必要となる。

黒子に徹するか、積極的に提言するか

「自分の意見を加えるなんて、通訳者の仕事ではない!」と思う方も多いだろう。確かにさまざまな業種で通訳をする従来のモデルでは、黒子のように「何も変えず」に通訳する姿勢が求められる。医療者と患者の会話を通訳する医療通訳でも、「何も変えない」ことが大原則だ。

しかし、「理解できた かどうか 」が通訳者の責任となる場合、話者と協同して論理構造を変えることが必要になってくる。特に医学の分野では、そんな高度な異言語コミュニケーションを助言できる人材が求められているのだ。

医学の国際会議を例に考えてみよう。自分の日本語表現 に関して 自信を持つ日本人医師に、 「この順序で話すほうが聴衆に理解されやすいと思います」「それは一部の聴衆には関係のない質問です。もっと大勢の聴衆に役立つ情報を引き出す質問を考えましょう」といった助言を 事前に する ことで、その日本人医師の発言は聴衆に「理解される」内容になるだろう。

「何も変えない」ことが原則の医療通訳でも、「医療スタッフの一員」として助言もできる通訳者のほうが、患者の健康に貢献できる。このことはさまざまな研究で実証済みだ。特に精神疾患や言語障害を持つ患者の場合、診察室の外で 事前に 患者の意図をくみ取って医師に助言できる医療通訳者は、診断や治療のための貴重な存在として重宝される。

ここで大切なのが、どんな通訳者でもこういった助言までこなせるわけではないということだ。特に医学の場合、国際会議をいくつも経験し、そこで使われる表現や作法に精通する必要がある。また医療通訳でも特有の背景を持つ患者について、深い知識や洞察力を持つことで、初めて「理解されること」という結果に責任を持つ通訳が可能となる。そしてその場合、 通訳者はもはや「黒子」ではなく、メッセージを発信する「主体者の一員」として、顔の見える存在になる のだ。

変わっていく通訳者の役割

従来の通訳モデルでは、通訳者は顧客の発言を取捨選択する立場にない。 従って 顧客が通訳者の望まない発言をした場合でも、通訳者はそれを通訳する必要がある。そして、それが職業倫理上も是とされている。

しかし、ここ最近は、従来の通訳モデルだけでは満たすことのできない需要が生まれている。さまざまな業種のコミュニケーションに従事するのではなく、一つの分野に集中して専門性を高め、高度な知識と感性を備えた 「異文化コミュニケーションのコンサルタント」ともいうべき通訳の存在 だ。専門知識の必要な医学分野では、特にそんな高度な助言のできる優秀な人材の育成が求められているのだ。

この記事は『マガジンアルク』2013年9-10月号に掲載されたものです。

文:押味貴之(英語医療通訳者・翻訳者・医師)

boocoで読める!アルクの新刊、続々登場

語学アプリ「booco」なら、アルクのベストセラー書籍200タイトル以上が、学習し放題!

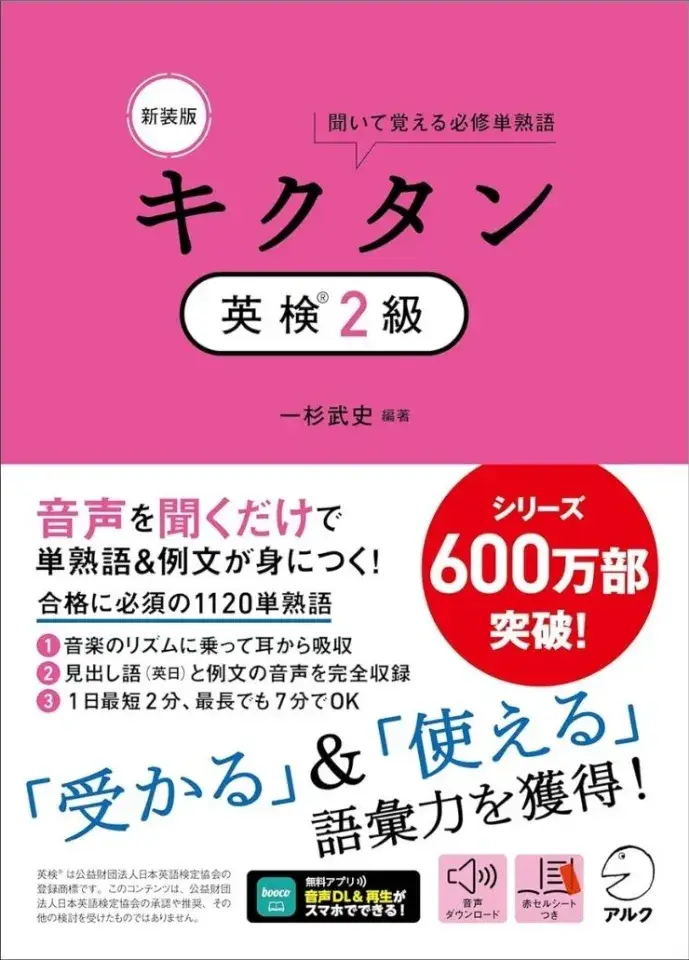

「キクタン」などアルクの人気書籍800冊以上が音声対応。「読む」に対応した書籍では、本文と音声をスマホで手軽に利用できるほか、一部の書籍では、学習定着をサポートするクイズ機能で日々の復習や力試しも可能です。さらに、Plusプランに加入すれば200冊以上の書籍が学習し放題に!

boocoの「読む」機能では、次のような使い方ができます。

① 学習したいページを見ながら音声を再生できる

② 文字サイズや画面の明るさを調整できる

③ 書籍内検索ができる

※ これらの機能には一部の書籍が対応しています。

▼「booco」の無料ダウンロードはこちらから