米国防総省と米国家情報長官室が発表したUFOの調査報告書が、さまざまな領域で注目を集めています。科学的な専門知識が軽んじられ、デマや陰謀論がはびこることも少なくない今日の現代社会において、私たちは「UFO」や「エイリアン」に関する言説とどのように向き合っていくべきなのでしょうか。現代アメリカ文学がご専門の木原善彦さんとアメリカ社会について考えていきます。

退化を続けるエイリアン

前回の記事 では、 前期UFO神話 (1947-1973年)、 後期UFO神話 (1973ー1995年)、ポストUFO神話(1995-2021年)という具合に約四半世紀で時代を区切りながら、エイリアン像やオカルト話の変遷を追ってきました。いわゆる宇宙人、エイリアンのような存在が第二次世界大戦直後にまずは 金髪碧眼(へきがん)の白人宇宙人 として登場したのが前期、そこから 爬虫類型のエイリアン に変わったのが後期、そこからさらに 虫( bug ) のようなものへと姿を変えたのがポストUFO神話の時代でした。ポストUFO神話の時代には陰謀論じみた言説がオカルト信者だけではなくはるかに多くの信者(いわゆる普通の人々)を得て、人々が異なる現実を見るようになりました。2000年代を象徴するエイリアン映画としては、宇宙人をあまりにもリアルな一種の難民として描き出した 『第9地区』 (2009年)をあげることができるでしょう。

今回は「UFO時代のリアルとフィクション」と題する連載の締めくくりとして、姿を消したように見えるエイリアン(私たちの存在を脅かす異質な存在)が今どこに現れ、オカルト話がどのようなものに変わりつつあるかを考えてみたいと思います。展開 ">オカルト話の新 展開

金髪碧眼の白人だった宇宙人がいつの間にか灰色の肌をした爬虫類に変わっていたように、前の時代のオカルト話が次の時代にどう変貌するかに注目すると、変化の要点と性質が見やすくなるように思われます。

シミュレーション仮説

ポストUFO神話で語られた 月面着陸捏造説 は、「私たちが現実だと思っていた偉業が、実は国家的意図によって作り上げられた幻にすぎなかった」というものでした。これが進化したバージョンと考えられるのが、私たちが生活しているこの世界そのものが何ものかの立ち上げたシミュレーションであり、創られた現実であるとする仮説( シミュレーション仮説 )です。

映画『マトリックス』で、主人公たち(現実には眠らされて、電源として使われている)が機械によって見せられていた世界を思い浮かべれば少し分かりやすいでしょう。

シミュレーション仮説に類似するアイデアは、『荘子』の「胡蝶の夢(こちょうのゆめ)」のように昔からあるわけですが、有名な哲学者 ニック・ボストロム が2003年に真面目な命題として取り上げたことから哲学者やSF作家、オカルト愛好家の注目を集め、2010年代の半ばに大富豪イーロン・マスクが熱心に紹介したのが引き金となって急速に広まりました。2016年には、高名な学者を集めて行われるアイザック・アシモフ記念討論会でもシミュレーション仮説が取り上げられて (紹介記事はこちらで読めます) 、熱い議論が交わされました。

日本語の書籍では、冨島佑允『この世界は誰が創造したのか――シミュレーション仮説入門』という概説書が2019年に出版されています。日本語のウェブページだとほどよく詳しくて中立的なものが見つかりにくいのですが、英語なら NBCニュースの解説 などが平易で、信頼性が高いでしょう。

シンギュラリティ

また、ポストUFO神話で語られた 2000年問題(ミレニアムバグ、Y2K) は「1999年12月31日午後11:59から2000年1月1日に変わる瞬間に世界中のコンピューターで想定外の 不具合 が起こり、日常生活に大きな 影響 が生じる」というものでした。これが進化したバージョンと考えられるのが、近い将来のある時点で 人工知能(AI) の自己改良が可能になり、人間をはるかに凌駕(りょうが)する超知能が生まれるという 技術的特異点(シンギュラリティ) の問題です。

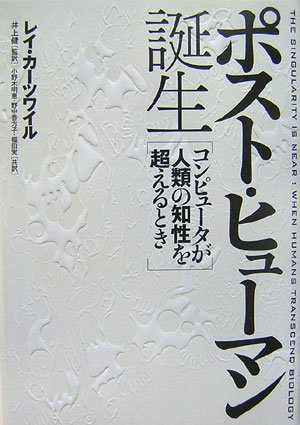

シンギュラリティに注目が集まる きっかけ となったのは、未来学者の レイ・カーツワイルが書いた『ポスト・ヒューマン誕生――コンピューターが人類の知性を超えるとき』 (原題は『シンギュラリティは近い――人類が生物学を超えるとき』で、原著は2005年の出版)でした。シンギュラリティの到来 可能性 がもたらす不安は、意識を獲得した人工知能と人類が全面戦争に突入するという、映画『ターミネーター』(1984年)で予言されていた事態に似ています。

しかしシンギュラリティもまた一つの仮定・想定であり、哲学者・科学者・人工知能研究者の間で、「ただの戯言」と断じる人もいれば、「差し迫った問題」と訴える人もいます。

人体冷凍保存

ブラム・ストーカーの小説『ドラキュラ』(1897年)で 「不死者(un-dead)」 という語が印象的に用いられて以来、死なない存在はオカルト話として人気が高く、20世紀から今世紀にかけて、不死者(吸血鬼やゾンビ)を扱った小説、映画、ゲームなどがたくさん生まれています。

その延長に位置する実話が人体冷凍保存の話です。アメリカ合衆国アリゾナ州に設立されたアルコー延命財団は実際、既に100名を超える人体を保存していますし、SF小説はもちろんですが、いわゆる文芸小説の方でも、ドン・デリーロの小説『ゼロK(Zero K)』(2016年)やジャネット・ウィンターソンの『フランキスシュタイン(Frankissstein)』(2019年)などの話題作でこの問題が大きく扱われています。実際には解凍技術にまだ大きな困難を抱えているものの、ひょっとすると私たちの世界には、既に 本物の不死者 が生まれているのかもしれません。

異質な生物から異質な存在様式へ

ひとつ興味深いのは、これらのオカルトめいた話の中にはもう、私たちとは異質とされる 宇宙人的な生き物が登場していない ことです。シミュレーション仮説では、シミュレーションを行っている高次の存在は宇宙人かもしれませんが、そうである必然性はなく、未来の人類が行っているという考え方もあります。シミュレーションにせよ高度のAIにせよ不死者にせよ、そこにある不思議な要素はいわば、 私たちが今まで想定してきたのとはまったく異質な存在様式(存在のありようがエイリアン的) だとまとめることができるでしょう。

液体窒素の中に保存された人体はある人にとっては「遺体」ですが、別の人にとっては「不死者」です。そして今、こうして息をしている私は普通に考えれば「生身の人間」ですが、シミュレーション仮説を信じる人から見れば「シミュレーション内のアバターのようなもの」なのです。

主張 ">途方もない 主張

振り返ってみれば、宇宙人や空飛ぶ円盤についても、特に最初の頃には善意の科学者も真剣にその 可能性 を考えていました(もちろん最初から取り合わなかった科学者も多かったわけですが)。超自然現象・疑似科学が多少なりとも一般大衆に真面目に受け取られるのは、先の3例のような先端科学技術(コンピューター科学、AI、人体冷凍技術など)との関連で、昔風に言えば 境界領域( twilight zone) に登場するときです。

超自然現象と科学との関わりを魅力的な形で解き明かす著作『科学と悪霊を語る』でも有名な科学者のカール・セーガンは、超常現象について 「途方もない 主張 には途方もない証拠が必要だ (extraordinary claims require extraordinary evidence )」とコメントし、怪しい話についての一つの 判断 基準 を示しました。シンギュラリティもシミュレーション仮説も人体冷凍保存も ある一線を越えてその 前提 を認めれば驚くべき世界が見えてくる わけですが、その 前提 が明らかに“途方もない 主張 ”なので、私たちは“途方もない証拠”が出るまで離れたところから見守るのが無難でしょう。

ポストトゥルースの時代

トランプ信者を支える思考にも、それに似た“一線”を越えたところがあります。

トランプ時代を象徴する「 ポストトゥルース(posttruth) 」あるいは「 もう一つの事実( alternative fact) 」といった言葉は、現代アメリカ社会の分断を見事に言い表しています。1990年代を代表するテレビドラマ『Xファイル』の標語は「真実はそこにある(The Truth Is Out There)」でした。つまり、『Xファイル』的な世界においては、隠されているにせよ、 真実に対する信頼 がありました。ところがトランプ的な世界においては、 真実や事実に対する信頼が失われてしまった のです。

では今、私たちはどこに、あるいは何に信頼を置いているのでしょう。最近の3人のアメリカ大統領のキャラクターを端的に示すこんな記事があります。

ジョージ・W・ブッシュは自らを「直感人間」と呼んだ。バラク・オバマは直感について質問を受けたとき、いつものように慎重な形で、勘に頼るのは危険だと答えた。かたやドナルド・トランプはこんなことを口にする大統領である。 すなわち 、「私は勘がいい。 私の勘は時に、他の人の脳よりもよく働く 」と。新たな時代への遷移を画することになる かもしれない 大作映画『TENET テネット』(2020年)には、こんな象徴的な台詞がありました。(The Atlantic からの引用)

考えるな。感じろ。 (Don’t think. Feel.)ここではもはや真実を理性的かつ慎重に見極める試みが放棄され、直感的な感情への信頼が前面に出ています。『TENET テネット』の監督クリストファー・ノーランの物事の考え方はおそらくトランプ元大統領とはいろいろな意味で対照的だと思われますが、この2つの言葉については奇妙に似通っているのが興味深いところです。

ポストトゥルースという問題自体、私たちにとって分かりやすいものではありません。それは単なる嘘ではないようですし、「真実なんて存在しない」という 主張 でもないようです。リー・マッキンタイアという哲学研究者がこの問題をいち早く教科書的なモノグラフにまとめていますので、そこから引用することにしましょう。

ポストトゥルースという問題のすべては、次のことにかかっているのではないか? つまり、 真実 は 感情 よりも重要ではないということ。そしてもうひとつは、何が真実で何が真実ではないかということでさえ、私たちはもはや見分けがついていないということ。(リー・マッキンタイア『ポストトゥルース』大橋完太郎訳〔人文書院、2020年〕150-151)もちろん私たちは、ポストトゥルースの時代だからと言って真実を簡単に放棄するわけにはいきません。大勢が直感や感情で動いた結果の一つがアメリカ合衆国議会議事堂襲撃事件だったとすると、状況は非常に深刻です。

ポストトゥルースへの処方箋

ポストトゥルースという事態への処方箋には、メディアの信頼回復であるとか、人々の批判的思考の育成であるとか、いくつかの方法があるでしょうが、決定的な答えはなかなか見つかりそうにありません。

ここまでの議論で触れることはできませんでしたが、現代社会には デジタル監視に対する漠然とした不安 もあり、人々は意識的にせよ無意識的にせよ、それに 影響 されています。 ショシャナ・ズボフ『監視資本主義』 で 指摘 されているように、GoogleやFacebookやAmazonに圧倒されつつある現代の世界においては、 他者への極度の無関心とラディカルな接続 という社会関係が支配的となっていて、因果関係はどうであれ、それを培地としてポストトゥルースの言説が育まれていることは否定できません。

私たちがかつて恐れていたエイリアンは、ポストUFO神話の段階で虫みたいに小さなものに姿を変えていました。 ポストトゥルースの時代にはエイリアンがさらにミクロ化して、一種の空気(異質な存在様式)と化した ように思われます。

奇しくも世界中がコロナ禍に襲われている今、 「人と距離を置くこと(social distancing)が大事だ」 と日々繰り返されています。 私たちの脅威は今、文字通りの意味でも比喩的にも、空気の中にある のかもしれません。ですから手始めにSNS、ネット、各種メディアなど、私たちの現実を丸ごと呑み込んでいる デジタルな空気を完全に遮断する 時間を定期的に取ることは、正気で現代を生き延びる一つの方法といえるかもしれません。

ただし それはさらなる生産性向上のための一時的毒抜きということではなく、 ジェニー・オデル『何もしない』 (竹内要江訳、早川書房)が示すような方向で、私たちをがんじがらめにしている注意経済( attention economy)から自由になる道を探るものでなければならないでしょう。

木原善彦(きはらよしひこ) 大阪大学言語文化研究科教授。専門は現代アメリカ文学・文化。2019年に日本翻訳大賞受賞。著書に『UFOとポストモダン』『実験する小説たち』など。訳書にベン・ラーナー『10:04』、アリ・スミス『秋』など。最新の訳書はオーシャン・ヴオン『地上で僕らはつかの間きらめく』(2021年8月新潮社刊)。

Twitter: @shambhalian

boocoで読める!アルクの新刊、続々登場

語学アプリ「booco」なら、アルクのベストセラー書籍200タイトル以上が、学習し放題!

「キクタン」などアルクの人気書籍800冊以上が音声対応。「読む」に対応した書籍では、本文と音声をスマホで手軽に利用できるほか、一部の書籍では、学習定着をサポートするクイズ機能で日々の復習や力試しも可能です。さらに、Plusプランに加入すれば200冊以上の書籍が学習し放題に!

boocoの「読む」機能では、次のような使い方ができます。

① 学習したいページを見ながら音声を再生できる

② 文字サイズや画面の明るさを調整できる

③ 書籍内検索ができる

※ これらの機能には一部の書籍が対応しています。

▼「booco」の無料ダウンロードはこちらから

![『スピーキングのための英文法帳 スピブン555』[音声DL付]](https://image-ej.alc.co.jp/images/GamGSrTWRko6iAR2V9kR.webp)