たまには英語学習から離れて、アメリカ文学の世界に浸ってみませんか。「何から読めば?」という方に、 きっかけ になりそうな本を紹介します。

アメリカに感じるたくさんの「なぜ?」

こんにちは。ライターの尾野です。

今も続く、新型コロナウイルスの流行が始まったのは、2019年の暮れごろから。

海外旅行や出張には行けなくなってしまいましたが、コロナに関するものを中心に、海外のニュースはむしろよく目にするようになった気がします。

中でも、アメリカの様子は逐一報道されてきました。

2020年秋の大統領選、それに続く2021年1月の連邦議会議事堂襲撃事件、「ブラック・ライブズ・マター」に象徴される社会運動など。

その後も、アフガン撤退や、最近のウクライナ情勢をめぐるロシアとの対立など、目が離せないことばかりです。

これだけ連日のようにアメリカをめぐる報道に接していると、何となく「分かっている」ような気がしますが、いくつもの疑問も湧いてきます。

なぜ、あれほど大統領選に熱中するのか。なぜ、黒人への差別がなくならないのか。なぜ、わざわざ遠い外国まで戦争をしに行くのか。

コロナ禍でも、 キリスト教の精神からさまざまな支援が行われる 一方で、同じ 宗教的理由からマスクやワクチンを拒否 する人もいる。

これって一体何なのか・・・?

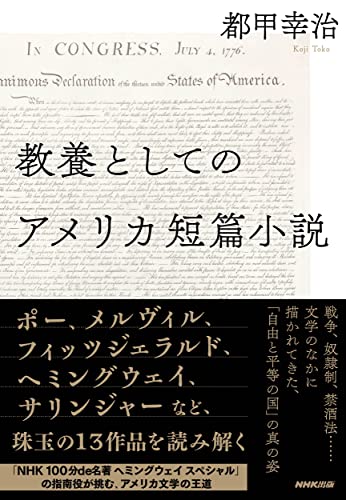

そんなときに出合ったのが、この本『教養としてのアメリカ短篇小説』です。

本書のイントロダクションには、こうあります。

文学作品には、歴史のなかから、実際の社会の中から生まれてくる部分があるからです。(中略)日本とはまったく違うアメリカの歴史、文化、社会を知ることで、理解できる範囲がすごく広がっていくんですね。文学と社会は、1枚の紙の表と裏のようなもの。互いに 影響 し合っているので、どちらかを理解することは、もう一方を知ることにつながるのではないか。

そんな期待から本書を手に取りました。

アメリカ短篇小説を俯瞰できるラインアップ

本書では、次の13作品を取り上げています。

原文で読むのではなく、和訳されたものを取り上げているので、「英語レベルが合わないのでは?」という 心配 は無用。

完全に年代順というわけではないようですが、順番通りに読んでいくのがよさそうです。

読んだことはなくても、作者名や作品名は聞いたことがあるのでは?

- ポー「黒猫」

- メルヴィル「書記バートルビー-ウォール街の物語」

- トウェイン「失敗に終わった行軍の個人史」

- アンダソン「手」

- フィッツジェラルド「バビロン再訪」

- フォークナー「孫むすめ」

- ヘミングウェイ「白い象のような山並み」

- サリンジャー「エズメに-愛と悲惨をこめて」

- カポーティ「クリスマスの思い出」

- オコナー「善人はなかなかいない」

- カーヴァ―「足もとに流れる深い川」

- オブライエン「レイニー河で」

- リー「優しさ」

作家には、男性も女性もいます。アメリカで生まれ育った人がほとんどですが、13番目のリーは、中国で生まれ、大人になってからアメリカに移民した人です。

私の場合、この中で読んだことがあるのはふたつだけ。

ポーの「黒猫」は小学校高学年のころに読みました。

小学校の図書室に子ども向けのポーの全集があり、本書でも「小学生なら夢中の物語」と紹介されているとおり、「怖い本」として大人気だった気がします。

サリンジャーは、中学から高校にかけてはまり、当時、新潮文庫に入っていたものは全部読みました。

「エズメに-愛と悲惨をこめて」は、私が読んだ本では「エズミに捧ぐ-愛と汚辱のうちに」というタイトルでした。

「悲惨」あるいは「汚辱」と訳されている英単語は、squalorです。

辞書ではこの単語の意味を、「汚さ」「卑劣さ」「さもしさ」「猥雑」としていますが、「悲惨」でもあり「汚辱(地位や名誉を汚すこと)」でもあるって、どういう感じなんだろう・・・と思って、あれこれ調べていたらこんな 記事 に出合いました。

孤独死した人の部屋の状況を表現するのに、squalorが使われています。

単に汚れている様子を表すのではなく、見ている側の胸が締めつけられるような、息が苦しくなるような、そんな感覚を伴う「汚さ」を指すのでしょう。

カポーティの「クリスマスの思い出」は読んだことがあると思っていましたが、よく似た設定の「 感謝 祭のお客」と混同していました。

作家名は聞いたことがあるものが多いのですが、オコナー、オブライエン、リーは初耳です。

アメリカ文学の底に流れているもの

19世紀に書かれたポーの「黒猫」から、2010年に世に出た「優しさ」まで、13の短篇小説に通して触れてみると、アメリカ文学の通奏低音のようなものが浮かび上がってきます。

まず驚いたのは、アメリカでは南北戦争での死者数が62万人もいたこと。この数は、太平洋戦争やベトナム戦争など、アメリカがその後経験したどの戦争よりも多いのです。

これだけの犠牲者が出れば、その後国として再統一されたとしても、何らかのしこりが残るのも無理はありません。

大統領選になると、地域ごとに支持政党が分かれ激しくぶつかり合うのにも、この辺りが 影響 しているのでしょう。

そして黒人への根強い差別。

アメリカへの移民は、もともと西欧や北欧から来る人が多かったのですが、次第に東欧や南欧、アジアからもやってくるようになります。

人種も宗教も違う人たちが、ひとつにまとまった意識を持つのは大変難しいことです。しかし、「差別される存在」がいると、それがたやすくなるのです。

アメリカ合衆国において、黒人を「差別される存在」としておくことで、白人を「黒人ではない存在」と定義する。(中略)多くの人々が「黒人ではない存在」と定義されることで利益を得ているので、黒人差別はなかなかなくならないのです。本書では、ポーの「黒猫」が、「黒い猫」である理由もここにあるとしています。縛り首にされて吊るされた「黒い」猫から、ひとは何を連想するのか・・・。そしてもうひとつ、「戦争」という大きなテーマがあります。

国内で「差別」という暴力によって人種間の秩序をつくったアメリカは、「アメリカの安全を守る」という名目のもと、国外にむけて「戦争」という暴力を向けていきます。

アメリカ文学には、戦争に参加した人、戦争で家族を失った人、戦争から帰ってきた人……と、戦争に関係する人が常に登場する。(中略)すべてのアメリカ文学に置いて人種の問題が重要なように、すべてのアメリカ文学において戦争という主題が重要になってきます。先ほどもふれた、「エズメに-愛と悲惨をこめて」もそのひとつ。

舞台は1944年4月のイギリス。主人公はアメリカ人の諜報部員で、ノルマンディー上陸作戦に先立つ特殊訓練を終え、いよいよ夜にはロンドンに向けて出発するという緊迫感に満ちた状況です。

準備を終え、空き時間ができた主人公は、雨の降る中をふらりと町へ出かけ、教会に入ります。

そこでは、子どもたちが歌の練習をしている。子どもたちの歌声は非常に美しく、中でも声のきれいな13歳くらいの女の子が目に留まりました。

この女の子が「エズメ」で、ふたりは教会近くのティールームで再開し、しばし会話を交わします。

爵位を持っているという彼女は、年齢としてはまだ子どもですが、なかなか利発でチャーミング。

ただ、両親を亡くし、弟と一緒に伯母の家で世話になっているそうで、邪魔者扱いはされていないけれど肩身の狭いところがあるようです。

主人公が駆け出しの作家であると知って、いつか自分のために小説を書いてほしいと頼みます。

「私、悲惨をめぐる話がいいわ」

このセリフがタイトルにつながっていくわけですね。

ふたりの会話はとても穏やかで、気が利いていて、心温まる雰囲気なのですが、このあと決死の軍事作戦に挑み、のちにPTSDに苦しむ主人公にとっても、戦時中に遠慮しながら親せき宅に身を寄せているエズメにとっても、このときの状況はsqualorなものだったに違いありません。

アメリカにも「世間体」はある

戦争といえば、12番目のオブライエン作「レイニー河で」は、ベトナム戦争をめぐる話です。

主人公は、作者と同じ名前のティム・オブライエン。優秀な学生で、大学院への進学も決まっているところで、ベトナム戦争への徴兵通知を受け取ります。

インテリで戦争反対派でもあったティムは、悩んだ末にカナダとの国境に向かいます。国境のレイニー河を越えて、カナダへ亡命する。徴兵から逃れるにはそれしか方法がないのです。

レイニー河畔の粗末な宿に逗留(とうりゅう)したティムは、エルロイという老人と、数日間、静かなときを過ごします。

そして最終日、釣りに行こうと、エルロイはレイニー河にボートを出し、ティムも同乗することに。ボートがスーッと川を渡り、もう泳いでもカナダに行けるという地点まできたとき、選択を突き付けられたティムはボートの上で泣きじゃくり、あることを悟るのでした。

以下は本書の解説です。

自分はどうしても逃げることができない。どれほど格好いい理屈をつけても、あるいは、間違った戦争からは逃れることが英雄的なのだと自分に言い聞かせてみても、結局、自分は世間体がいちばん大事で、そこから逃れることができない人間なのだ、と気づく。私は、「アメリカは自由で個人主義の国だから、日本みたいに世間体を気にすることは 少ない のではないか」と思い込んでいたので、この 指摘 は意外でした。

小説本編ではこうなっています。

私は両親にがっかりされることを恐れた。(中略)私が生まれたのは大平原の中にある保守的な小さな町だった。そこでは伝統というものが重んじられていた。きっと人々は、お馴染みのゴブラー・カフェのテーブルを囲んで、コーヒーカップを手に、口を開けばオブライエンの息子のことを話題にするのだろう。あの腰抜け息子は尻に帆たててカナダに逃げたんだぞ、と。自分が田舎で育ったせいか、私にとってこのあたりは大変説得力がありました。分かりすぎて、痛いという感じ。

仮に自分が大きな事件を起こしたとして、両親にはこういう娘を持った不運だとあきらめてもらうよりない気がしますが、「親戚の○○おばさんがどう思うか」「ご近所の誰それがどう噂するか」と考えると、「ギャー!」と叫んで駆けだしたくなります。

親がどう思うか。世間がどう思うか。それを恐れて、死ぬ かもしれない のに戦争にも行くという心理。

アメリカと日本とでは、考え方や文化が大きく異なる面も多いのですが、共通する部分もあるのだなと思いました。

時代を超えて通じるもの

日米の意外な共通点は、他の作品でも感じました。

例えば、オコナーの「善人はなかなかいない」。

ジョージア州アトランタに住む、おばあちゃんと息子夫婦と3人の孫。家族で車に乗って旅行に出かけますが、旅の途中で3人の脱獄犯に会ってしまいます。

そしてなぜか、家族が次々と射殺される中で、おばあちゃんと、脱獄犯の主犯格である〈はみ出しもの〉の間で、謎の宗教問答が始まるのです。

このあたりは、「アメリカだなあ」という感じ。

〈はみ出しもの〉は言います。

「もともと悲惨な状況に生まれていて、仕事もうまくいかず、追い込まれたからこそ囚人になった」「本当に神がいるのだったら、こんな状況を放置しておくはずがないだろう」と。

それに対して、「お祈りをすれば、イエス様が助けてくれますよ。」というのがおばあちゃんの宗教観です。

最後はおばあちゃんも〈はみ出しもの〉に銃で撃たれ、血だまりの中で、「雲ひとつない空を見上げてほほえんでいる」という状態で亡くなります。

本書の解説はこう。

環境に恵まれて、たまたま犯罪をしなくて済んだ人は、環境に恵まれず、犯罪に手を染めざるを得なかった人よりもすぐれた人間なのか。作品全体が、読者にそうした問題を投げかける構造になっていると思うのです。アメリカで「善人はなかなかいない」の原作A Good Man Is Hard To Find が発表されたのは1955年。

今から70年近く前ですが、この 指摘 は、ここ数年の日本の状況にも不思議と当てはまるような気がしました。

仕事を失ったり、人間関係につまずいたりして孤立感を深め、通り魔的な事件を起こして人に危害を加える。それはもちろん、してはいけないことです。

ただ、自分も含めそうしない人たちは、たまたましないで済む環境に生きているだけではないか。そんな気もしてきます。

まとめ

本書は、アメリカの短篇小説を取り上げているものの、日本語訳を素材としているので、英語学習にダイレクトに役立つというわけではありません。

しかし、私たちが英語を学ぶとき、英語を通してどんな人たちと出会おうとしているのか、何と向き合おうとしているのか、それを知っておくことは必ず役に立つと思います。

アメリカの文化や歴史については驚くことも多かったのですが、「こんなところは日本と同じなんだな」と思ったところもたくさんありました。

また、本書を読み進めるうちに疑問がわいて、単語や言い回しを調べたことも何度もあります。結果的には、結構英語の勉強に役立ったかもしれません。

「エズメに-」に出てきたsqualorという単語の意味は、一生忘れないでしょう。

マスク生活はもうしばらく続き、海外旅行に行くのも 先に なりそうですが、私たちは読書を通じて、新しい言葉と新しい世界を獲得することができます。

まずは、ここに紹介されている13の短篇小説を、ひとつずつ、できれば原文でもじっくり読んでみたいと思いました。