「モチベーションの維持」。これは英語学習者の永遠のテーマと言えるのではないでしょうか。連載「飽きない英語 マナビツヅケル学習者」では、現役高校教員の大竹保幹さんが、授業で実践している飽きない英語学習の方法と、それを皆さんの英語学習に応用させるコツを紹介します。

楽しく学び続けるためにどうすればいいか

皆さん、こんにちは。大竹保幹(おおたけ やすまさ)と申します。

私は普段高校で英語を教えていて、どうすれば生徒たちが英語をもっと好きになるかをいつも考えています。

そして、生徒みんなに英語ができるようになってほしいと願っているのですが、英語の力が どんどん伸びていく生徒には共通した特長がある ように感じています。

これは生徒だけに限ったことではなく、大人の英語学習にだって当てはまることです。それはなんだと思いますか?

単語などをあっという間に覚えて、それをスラスラと使いこなせる頭のよさでしょうか。留学をしたり、英語ネイティブの友人に恵まれたりしていることでしょうか。それともカリスマ教師に英語を習うことでしょうか。

もちろん、これらはないよりはあった方がいいのかもしれませんが、英語をモノにするための絶対条件ではありません。

もしこれが絶対に必要だとしたら、英語学習は絶望的です。本当に一握りの、恵まれた環境に生まれ育った人だけが習得できるなんて納得がいきません。

では、いったい何が大切なのでしょうか。

それは、 諦めずに学び続けること です。

スポーツなどと一緒で学びの速さには個人差がありますが、時間をかければ英語は誰でも習得ができます。

というより、英語の習得には本当に時間がかかります。

3カ月でペラペラになることはないですし、1年間で映画が字幕なしで楽しめるようになるなんてこともありません。数年 単位 の時間を英語に費やして、初めて「英語できるかも」と感じる。これが英語を身に付けるということなのです。

英語学習は孤独です。学校や英会話スクールに通っていたとしても、それ以外の「一人の時間」にどう英語と向き合っているかで習得できる かどうか が決まると言ってもいいくらいです。

先生やコーチなど、その道のプロから習っているときはその授業や講義にしっかりと集中しましょう。でも 授業以外の時間は、皆さん自身が「自分の先生」にならなくてはいけない のです。

この連載では、英語習得のための険しい道のりを歩み続ける人のために、飽きずに学び続ける方法を紹介します。

楽しく学び続けるために何をしたらいいか。

これは学校の先生がいつも考えていることです。それならば、 先生が授業で実践している「生徒を飽きさせない」テクニックを応用すれば、自らを「飽きない学習者」に変えることができる はずです。

自分の気持ちを奮い立たせるのは、皆さん自身です。モチベーションを上手に維持して、英語をモノにしましょう。

第1回のテーマは 英語学習に変化を付ける方法 です。

プロはどのような変化を授業に取り入れているのか、そしてそれを自分自身に応用するにはどんなところに気を付けていけばいいかを考えていきましょう。

繰り返しに飽きてしまうなら・・・

学校の授業時間はだいたい50分くらいのところが多いと思いますが、その間 ずっと先生の話を集中して聞き続けられる生徒はどのくらいいるのでしょうか 。

話を聞くだけでは、英語が好きでたまらない生徒ならまだしも、おそらくほとんどの生徒はくたびれてしまいます。英語が嫌いな科目だったら50分が何時間にも感じられているかもしれません。

私も英語教師になりたての頃は、きっと同じような思いを生徒にさせてしまっていたはずです。授業が始まってしばらくすると、 ざわつく。そして、寝る 。

英語ってすごく楽しいのになんでなんだろうと思いました。

しかし、考えてみれば当たり前のことで、私が授業中ずっと教科書を読み進めていたからです。プリントを使ったり、イラストを使ったりしてどんなにわかりやすく説明したところで、「教科書を読む」という 作業 に変わりはありません。

同じ 作業 の繰り返しは飽きるのです。

例えば、テニスできれいなフォームで打つことがどんなに大事であったとしても、ずっと素振りをし続ける練習だけでは面白くありません。

プロやプロを目指すような人なら、ストイックに同じことを何時間も集中して 取り組む ことができるのかもしれませんが、多くの人には無理なことです。

では、 どんな練習なら集中力を維持しやすくなるでしょうか 。

答えは簡単で、 練習メニューにバリエーションを持たせる ことです。

素振りだけでなく、球出し練習やラリーをしたり、時にはコート周りを走ってみたりするなど内容を変えていくことで、その都度気持ちを新たに練習に 取り組む ことができるようになっているはずです。

学校の英語の授業も同じような手法を使っています。授業の最初に単語などの小テストをして、「昨日は何をした?」といった会話をペアで行い、その後教科書を学習する。

最近ではグループで話し合う活動が加わっていることが多いので、授業内容だけでなく、生徒の体勢にも小まめに変化が加わり、 授業が飽きない 仕組み になっている ことがわかります。

これを私たちの英語学習に応用しない手はありません。

学習に効果的な「変化」の付け方

変化の付け方は主に「 内容の変化 」と「 姿勢の変化 」の2種類あります。

勉強内容を変えてみる

まずは「 内容の変化 」についてです。この「内容」とは、「英語の何を勉強するのか」ということです。

皆さんご存じのように、単語、文法、発音、リスニング、読解、作文など、英語学習ではやるべき内容がたくさんあります。

「今日は単語を覚えるぞ!」と気合いを入れて1時間くらい頑張るというのもいいとは思いますが、それはその時間ずっと集中力が続くのであればの話です。

1時間ももたないというのであれば、内容面に変化を付けてみるのがいいでしょう。

内容面を変化させることには、集中力を切らさない以外にもメリットがあります。

それは、 英語の能力を満遍なく育てることができる ということです。

ずっと文法問題だけを解き続けていれば、文法はある程度理解できるようになりますが、リスニングの力が伸びることはありませんよね。

英語は「読む」「聞く」「話す」「書く」といった技能をバランスよく学習していって初めて「できる」ようになることを忘れてはいけません。好きなことだけをやっていても、いざというとき役に立つ力が付くとは言えないのです。1日の中で、または1週間の中で内容に変化を付けることはとても大切なことです。

勉強する姿勢を変えてみる

次に「 姿勢の変化 」ですが、これは単純に姿勢を小まめに変えてみるということです。

勉強というと、机に本を広げ椅子に座ってガリガリと進めていく印象が強いですが、座り続けるのは結構大変ですよね。

疲れがたまっているときは すぐに 眠くなってしまいます。

ストレッチをしてからもう1回机に向かうというのもありますが、 思い切って立ち上がってみたり、部屋を歩き回ってみたりしてもいいのです 。

歩きながら音読をしたことはありますか?これが結構気持ちいいんです。

会話文を音読しながら部屋を歩き回って、英語で会話しながら街を歩くってこんな感じなのかなと想像してみるのもいいでしょう。座っているときよりも声が出しやすいはずです。

学習に変化を付けるのに抵抗がある人は、きっととても真面目な人です。

本当に真剣に英語に取り組もうと考えているからこそ、これと決めた教材を、机に向かって進めているのかもしれません。

でも、もし「ちょっと飽きた」と感じながらも、まだ自分が決めた勉強時間が終わっていないからとだらだら続けているのであれば、変化を付けてみてください。

勉強はかけた時間も大切ですが、それも 「質」が伴ってこそ ですから。

変化させ過ぎには要注意!

学習に変化を持たせることがどんなに大事だと言っても、 やり過ぎはいけません 。

例えば、単語の暗記、リスニング問題演習、英作文、読解問題・・・と10分おきにメニューを変えてしまっては、しっかりと内容を深めることはできないでしょう。

いくら集中力が続かないとは言っても、内容をコロコロと変えてしまうのは英語力を伸ばすことにはつながりません。姿勢や音読の方法などに変化を付けて、同じメニューをある程度の時間続ける工夫が必要です。

1週間を通して、 どんな内容をどのくらい学習できたのかを振り返ることも大切 です。

内容の変え方によっては、「今週は単語を20分しかやっていない」という結果になることも考えられます。無計画に内容を変化させるのではなく、3、4種類の教材をバランスよく使うことを念頭に置くといいでしょう。

また、集中力が思いのほか続くときは内容や姿勢を無理に変える必要はありません。

学校では教室に40人近くの生徒がいるので、英語が好きな子や苦手な子を含めた全体への配慮からメニューや時間を細かく設定しますが、自分一人で勉強するときはその時々のコンディションに合わせていいのです。

これは一人で学ぶメリットですね。

自分が自分の家庭教師になったつもりで、「 よし、今日はこのまま読解を続けよう 」とか「 少しだれてきたから、ディクテーションに切り替えるか 」など、自分がやりたいようにメニューを決めてください。変化させるもさせないも、自由なのです。

ある意味、こういった変化を付けなくてもずっと同じメニューを続けられるようになったら、それは前よりも英語を好きになっている証しかもしれませんね。

この先何年も英語を勉強し続けるためには、毎日の学習に飽きないことが大切です。

少しでも集中力を維持して着実に英語力を高めていくためにも、今回の方法をぜひ試してみてください。

- 作者: 大竹保幹

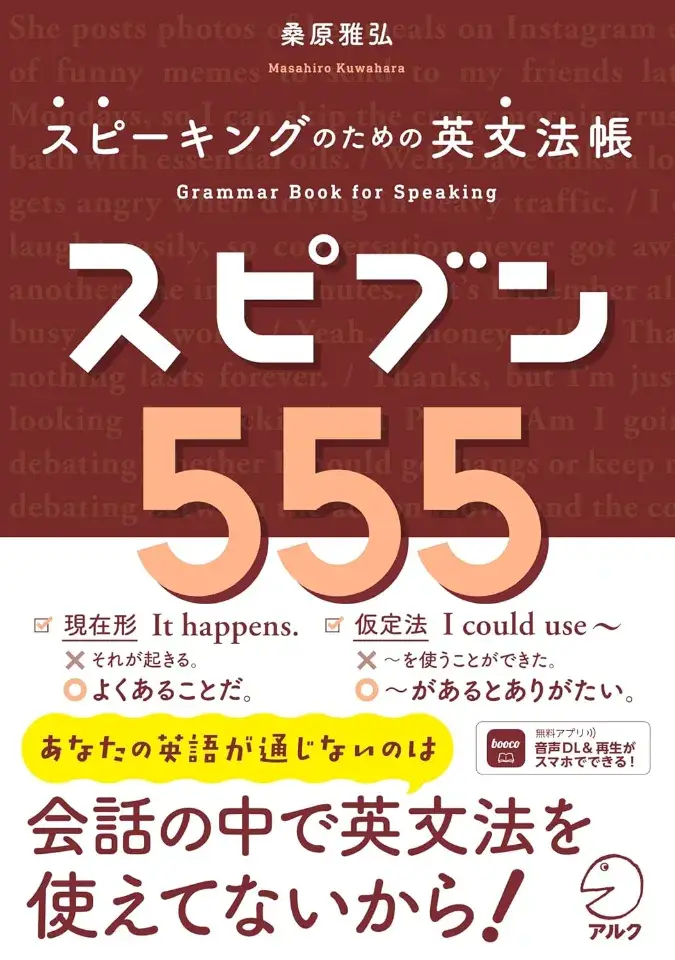

- 出版社: アルク

- 発売日: 2018/12/18

- メディア: 単行本

文:大竹保幹(おおたけ やすまさ)

神奈川県立多摩高等学校教諭。1984年、横浜市生まれ。明治大学文学部文学科卒業。平成23年度神奈川県優秀授業実践教員(第2部門)表彰。文部科学省 委託 事業英語教育 推進 リーダー。趣味は読書。好きな作家はスティーヴン・キング。著書に『子どもに聞かれて困らない 英文法のキソ』、『まんがでわかる「have」の本』(アルク)。

boocoで読める!アルクの新刊、続々登場

語学アプリ「booco」なら、アルクのベストセラー書籍200タイトル以上が、学習し放題!

「キクタン」などアルクの人気書籍800冊以上が音声対応。「読む」に対応した書籍では、本文と音声をスマホで手軽に利用できるほか、一部の書籍では、学習定着をサポートするクイズ機能で日々の復習や力試しも可能です。さらに、Plusプランに加入すれば200冊以上の書籍が学習し放題に!

boocoの「読む」機能では、次のような使い方ができます。

① 学習したいページを見ながら音声を再生できる

② 文字サイズや画面の明るさを調整できる

③ 書籍内検索ができる

※ これらの機能には一部の書籍が対応しています。

▼「booco」の無料ダウンロードはこちらから