翻訳家の柴田元幸さんが、英米現代・古典に登場する印象的な「一句」をピックアップ。その真意や背景、日本語訳、関連作品などに思いを巡らせます。シンプルな一言から広がる文学の世界をお楽しみください。

So it goes.カート・ヴォネガットは小説にリフレインを多用する。“ And so on ”(Breakfast Of Champions; 邦題『チャンピオンたちの朝食』), “Hi ho”(Slapstick; 邦題『スラップスティック』)といったフレーズが作中にくり返し現われて、文章のリズムを作るとともに、すべてのことが等しく重要であるような、ないような独特の気分を醸し出す。?Kurt Vonnegut, Slaughterhouse-Five (1969)

なかでも特に有名なのが、作品としてもヴォネガット代表作であるこの『スローターハウス5』に頻出する“ So it goes.”である。この句の使い方は単にリズム、気分にとどまるものではない。ヴォネガットは第二次大戦中ドレスデンで捕虜になり、閉じ込められていた地下のslaughterhouse から出てみたら美しい街が廃墟と化していた、という事態を経験した。その衝撃的な経験から出発したこの小説において、誰かが・何かが死ぬたびに“ So it goes.” というフレーズがくり返されるのだ─たとえ死んだのがシャンパンの泡であっても

The champagne was dead. So it goes.その反復は、すべてのものがいずれ死ぬという運命を静かに受け容れようとしているようでもあり、等しく静かに嘆いているようでもある。シャンパンは死んだ。そういうものだ。

ドレスデンで経験した衝撃を、ヴォネガットは長年書こうと試みては挫折していたが、やがて、Tralfamadorians(トラルファマドール星人)という、時間を超越した存在を作品に導入することによって、ようやくそれが可能になった。トラルファマドール星人はあらゆる時間に 同時に 存在する。彼らはつねに生まれたばかりであり、つねに人生真っ盛りであり、そしてつねに死んでいる。ゆえに彼らには死の苦悩も存在しない。“ So it goes.” と泰然と言える境地に彼らはある。人間もそうなればいいのだ、とヴォネガットの半分は説く。が、むろんあとの半分は、人間がそうなることなど不可能だとわかっている。

ヴォネガットを数行以上語る人で、このフレーズに言及しない人はまずいない。いまのところ唯一の本格的ヴォネガット伝であるチャールズ・J・シールズによる伝記のタイトルも『And So It Goes 』だし(邦題『人生なんて、そんなものさ』)、2007 年に ヴォネガットが亡くなったとき、当然新聞には“ So Vonnegut goes” という見出し が現われた。さんざん言われてきたように、村上春樹が『1973年のピンボール』で用いた「それだけのことだ」というフレーズも、“ So it goes.” に触発されたものだったと思う。

その後1985 年に発表したGalapagos(『ガラパゴスの箱舟』)でも、死者の名が挙がるたびにその名に星印(*)を付すという方法をヴォネガットは採った。これもむろんコロンブスの卵的に卓抜な着想だったが、世界中の読者の記憶に残ったのはやはり“ So it goes.” だった。

柴田元幸さんの本

1954(昭和29)年、東京生まれ。米文学者、東京大学名誉教授、翻訳家。ポール・オースター、スティーヴン・ミルハウザー、レベッカ・ブラウン、ブライアン・エヴンソンなどアメリカ現代作家を精力的に翻訳。2005 年にはアメリカ文学の論文集『アメリカン・ナルシス』(東京大学出版会)でサントリー学芸賞を、2010年には翻訳『メイスン&ディクスン(上)(下)』(トマス・ピンチョン著、新潮社)で日本翻訳文化賞を、また2017年には早稲田大学坪内逍遙大賞を受賞。文芸誌「MONKEY」(スイッチ・パブリッシング)の責任編集も務める。

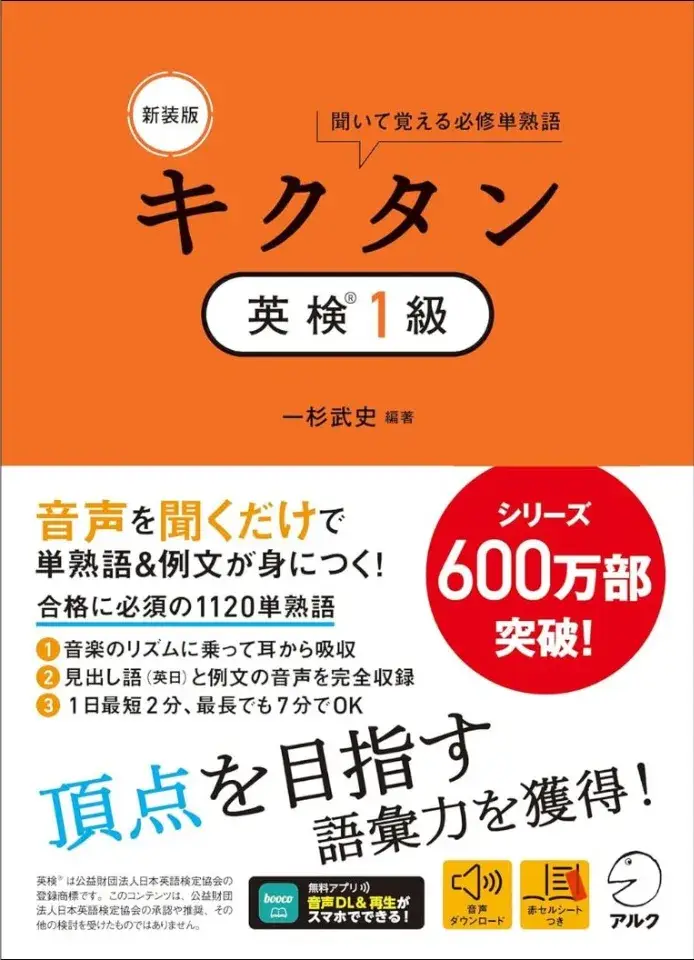

boocoで読める!アルクの新刊、続々登場

語学アプリ「booco」なら、アルクのベストセラー書籍200タイトル以上が、学習し放題!

「キクタン」などアルクの人気書籍800冊以上が音声対応。「読む」に対応した書籍では、本文と音声をスマホで手軽に利用できるほか、一部の書籍では、学習定着をサポートするクイズ機能で日々の復習や力試しも可能です。さらに、Plusプランに加入すれば200冊以上の書籍が学習し放題に!

boocoの「読む」機能では、次のような使い方ができます。

① 学習したいページを見ながら音声を再生できる

② 文字サイズや画面の明るさを調整できる

③ 書籍内検索ができる

※ これらの機能には一部の書籍が対応しています。

▼「booco」の無料ダウンロードはこちらから