世界中、さまざまなアクセントがある英語。映画やドラマ作品に登場する、「教科書の英語」とは違うアクセントや表現に焦点を当てて「世界一周」を目指しましょう。今回はアフリカ大陸の英語を取り上げます。

はじめに

映画で世界の英語を巡るこの旅は、これまで北米、豪州、アジアと各大陸を渡ってきました。そして次なる目的地は、アフリカ大陸です。アフリカと聞くとまず思い浮かぶのは、サバンナや野生動物などでしょうか。

しかし、実はこの地ゆかりの言葉も我々の身近にあり、例えばSF作品の『スター・トレック』(Star Trek) でも耳にするtrek「ゆっくり旅する」は、もとは南アフリカ共和国のアフリカーンス語由来の語です。

そこで今回は、南アフリカ共和国の英語を主に取り上げながら、映画でアフリカ大陸を旅したいと思います。

◆「映画で旅するご当地英語」これまでの記事を読む◆

南アフリカ英語のはじまり

南アフリカ共和国(以下、南アフリカ)の歴史を少しひもとけば、17世紀半ばからオランダ人が入植し、その後、イギリス人の入植が始まりました。そのため、かつては英語とオランダ語の2言語が公用語で、その後、英語とアフリカーンス語(オランダ語がアフリカ諸語などの影響を受けたもの)の2つが公用語になり、現在ではさらに9つのアフリカ諸語も加わった、11言語が公用語となっています。

このような経緯から南アフリカには、イギリスの標準英語発音(Received Pronunciation: RP)の特徴が出る英語や、アフリカ諸語の影響が感じられる英語など、多種多様なタイプがあります。中でも今回は、南アフリカ英語の特徴が色濃く出るケースに焦点を当てます。

南アフリカ英語の発音

まず発音に関しては、東アフリカや西アフリカ諸国の英語も含めて、アフリカ諸言語では母音の区別が少ないとされます。アフリカーンス語もa、e、i、o、uをほぼそのまま発音する傾向があります。一方で子音では、/r/が弾かれたり、震えたりする音になる点が特徴的です。具体的に、次のセリフを見てみましょう。

(1)

A virus. Try a selective virus.

ウイルスさ。奴らにだけ効くウイルスを使え。(『第9地区』〔*1〕より)

(2)

Now, I added vitamins. There’s a horrible flu bug going around.

ほら、ビタミン剤入りよ。風邪に気をつけてね。(『インビクタス 負けざる者たち』〔*2〕より)

(1)ではvirusが「ヴィルス」に、(2)ではvitaminが「ビタミン」という具合で、英米の標準英語に見られる二重母音ではなく、ほぼスペルのまま発音されます。さらにhorribleの/r/は、弾いたり震えたりしている感じに聞こえます。『インビクタス 負けざる者たち』では、マンデラ大統領の英語をはじめ、この特徴的な/r/に頻繁に気づくと思います。

マンデラ大統領の“A rainbow nation, starts here"というセリフの特徴的な/r/の音に注目してみましょう。

- 〔*1〕原題『District 9』。南アフリカを舞台に、難民として住みだした異星人と地域住民との軋轢などを描く異色のSF映画。

- 〔*2〕原題『Invictus』。アパルトヘイトによる27年間の投獄の後に黒人初の南アフリカ共和国の大統領となり、南アフリカに平和をもたらしたネルソン・マンデラを描いた伝記ドラマ。

南アフリカ英語の文法

南アフリカ英語では、文末に相づちの意味でis itがよく付きます。興味深いのは、英語の付加疑問文とは異なり、先行する主語や動詞が何であっても一貫してis itになる点で、これはアフリカーンス語が持つ、無生物の複数代名詞ditの影響という説もあります。

次の会話では、刑務所の所長が文末でis itを使っており、さらになまりが強い彼のterriblyは、直前のTimが発するterriblyに比べると、/r/の音は弾かれ震えたような音に聞こえます。

Tim: I’m... I’m terribly sorry, Captain.

とても反省しています、所長。Prison Captain: Oh, terribly sorry now, is it?

ほう、今度は反省している、か。(『プリズン・エスケープ 脱出への10の鍵』〔*3〕より)

この刑務所長は、下のセリフでheyの付け足しも行っており、これは呼びかけではなく、相手の同意を促すheyとされるものです。別の映画『第9地区』の主人公も、同意を求める時によくこの表現を使いますが、彼は/h/の音を省略する傾向があるので、英語字幕ではThat’s nice, eh?のように「eh」の表記になっています。

Yeah, you are quite the little housewife, aren’t you? Hey?

お前はまるで家政婦だな。な?(『プリズン・エスケープ 脱出への10の鍵』より)

助動詞mustが「義務」の意味をあまり持たず、shouldやshallのような使われ方をするのも特徴の一つです。例えば次のセリフでは、カメラマンに対して中立的に「レンズを見ましょうか?」と尋ねている程度です。

Must I look in there?

そこを見ればいいですか?(『第9地区』より)

文法的特徴としては他にも、返事のYes/Noが、質問内容の成否に合わせて発せられる点があります。

例えば、Didn’t you see him?(彼に会わなかったの?)に対しては、Yes, I didn’t.(うん、会わなかったよ)や、No, I did.(いや、会ったよ)のような、前後で肯定/否定が逆転する返しが可能で、(日本語と同じ現象ですが)英米の標準英語とは異なります。

ちなみに、yesがくだけたyeahは、アフリカーンス語のJa(= yes)の影響もあり、発音は[jeə]ではなくJaと同じ[jaː] になり、映画の英語字幕もJa, that’s it.(いいぞ、その調子だ)のように「Ja」の表記になることが非常に多いです。

- 〔*3〕原題『Escape from Pretoria』。最高警備の刑務所から木製の鍵を作って脱出を試みる前代未聞の脱獄計画に挑んだ男たちの実話。

南アフリカ英語の語彙や文

南アフリカ英語には、アフリカ特有の表現が出てくることが多々あります。その種類も多種多様で、アフリカーンス語由来のもの(dorp「小さい村」)、土着語からのもの(muti「伝統的な薬」<ズールー語由来>)、本来の英語から意味が変わったもの(robot「自動交通信号機」)、などに大分できます。

映画でこのような語彙や表現が出てくる場合は、日本語字幕だと二重引用符(“”)や<>のような特殊カッコで囲まれたり、英語字幕ならば斜体になったりするので、ある程度それに気づくことができます。

(1)

“Muti” is a South African word. Today, it’s synonymous with witch-doctory and magic.

“ムティ”は南アフリカの言葉で、今はまじないや妖術を意味します。(『第9地区』より)

(2)

What is verby is verby. The past is the past.

<過去は過去>。“過去は過去”なのだ。(『インビクタス 負けざる者たち』より)

単語よりも長く、文単位で現地語がセリフに登場する場合は、DVDなどで字幕表記を英語にすれば、(具体的な内容は不明でも)何語を話しているかは分かることが多いです。

例えば『インビクタス 負けざる者たち』では現地語が話される時に「SPEAKS IN AFRIKAANS」(アフリカーンス語で話している)の表記が、『マンデラ 真実への長い道』〔*4〕では「SPEAKS XHOSA」(コサ語で話している)の表記が、たびたび出てきます。

エビ型宇宙人の襲来を描く異色のSFである『第9地区』であるが、物語の背景には南アフリカの歴史が重要なモチーフとしてある。

- 〔*4〕原題『Mandela: Long Walk to Freedom』。南アフリカでの自由と平等を訴え信念を貫いた男、ネルソン・マンデラの波乱に満ちた生涯を描いた感 動作 。

映画で歴史的な出来事や人物を学ぼう

南アフリカが舞台の映画では、アパルトヘイトやマンデラ大統領といった、歴史的な出来事や人物がテーマになることが多いです。映画ですので演出上の脚色部分もありますが、ある程度は事実に基づく描写もあるので、南アフリカの歴史や言語文化を学ぶことが可能です。

例えば下のセリフからは、白人と黒人がにらみ合う時代、白人が黒人男性に対して「ボーイ」と呼びかけることは侮辱的な意味を持つことや、オランダ系移民がBoerと呼ばれたことが知れます。

Do you like it when the Boers are calling you “boy”?

白人に“ボーイ”と呼ばれて平気か?(『マンデラ 真実への長い道』より)

ほかにも、黒人を侮辱的に呼ぶKaffirや、location「(アパルトヘイト時代の)黒人指定居住地域」など、南アフリカならではの表現も多々登場します。もちろん侮辱的表現を真似てはいけませんが、正しい異文化理解や世界平和のためには、それらの言葉を通して歴史を学ぶことも重要だと思います。

まとめ

今回は多民族・多言語国家である、南アフリカの英語に関して概観しました。昨今、世界中で多様性 (diversity) が重要視され、その一環であるLGBTの社会運動では、象徴的に虹色の旗 (rainbow flag) が掲げられます。

南アフリカは人種や言語文化の多様性から「虹の国 (rainbow nation)」とも呼ばれ、歴史的背景からも、多様性を重んじる今の世界潮流の先駆け的な国と言えるかもしれません。

もちろん映画には、アフリカの他の国々が舞台の作品もたくさんあり、さまざまな学びを得られます。例えば実話に基づく『ホテル・ルワンダ』〔*5〕では、将軍のofの発音が「オフ」になる場面があり、東アフリカ英語で「有声子音が無声化する」という傾向(loveが[laf] など)を学べます。

映画を通してぜひ多くのアフリカ諸国を訪れ、言語や文化、さらには多様性に対する理解を深めていきましょう。

- 〔*5〕原題「Hotel Rwanda」。アフリカのルワンダで内紛による大量虐殺から人々を救った、ホテルマンの勇気と良心を描いたドラマ。

- 作成:2021年10月21日、更新:2025年2月10日

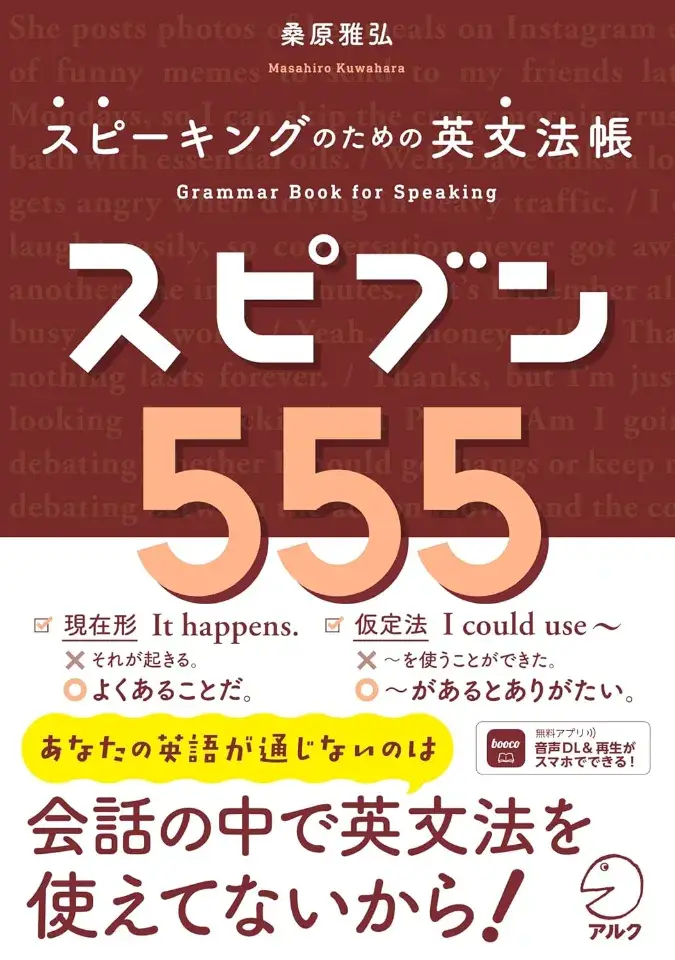

boocoで読める!アルクの新刊、続々登場

語学アプリ「booco」なら、アルクのベストセラー書籍200タイトル以上が、学習し放題!

「キクタン」などアルクの人気書籍800冊以上が音声対応。「読む」に対応した書籍では、本文と音声をスマホで手軽に利用できるほか、一部の書籍では、学習定着をサポートするクイズ機能で日々の復習や力試しも可能です。さらに、Plusプランに加入すれば200冊以上の書籍が学習し放題に!

boocoの「読む」機能では、次のような使い方ができます。

① 学習したいページを見ながら音声を再生できる

② 文字サイズや画面の明るさを調整できる

③ 書籍内検索ができる

※ これらの機能には一部の書籍が対応しています。

▼「booco」の無料ダウンロードはこちらから