吉本興業と立命館アジア太平洋大学共催の「APU M1グランプリ」インターナショナル漫才(日英両言語を使用)での優勝を きっかけ に、バイリンガルMCとしてさまざまなイベントで活躍中のHalupachi(はるぱち)こと上小澤明花さん。連載「笑わせる英語」の第2回は、英語で人を笑顔にする笑いのツボをお届けします。

あなたはふだん、どんなときに笑いますか?

Hi guys! バイリンガルMCのはるぱちです。

人を笑顔にする英語、第2回ということで、今回は 英語を使った「笑い」のとり方 をお届けしちゃいます!

私の自己紹介兼「笑わせる英語」シリーズに関する簡単なご紹介は 前回の記事 で書いているので、まだ読まれていない方はぜひ覗いてみてください。

ところで、冒頭で私が言っている Hi guys! というあいさつは、前回使っていた定番のあいさつ Hello everyone! よりもかなりくだけて、「やっほ?みんな!」くらいのノリのあいさつですね。

複数人の友達に向けて 呼びかけるときや、 ノリのよさ を好まれるシーンでのあいさつ、また、SNS上で画面の向こう側にいる視聴者の方に向けて 明るくカジュアルにあいさつをしたいとき などに使っています。

あいさつの仕方一つ でも、 印象や雰囲気を変えることができる のでぜひ頭の片隅に入れておいてください。

さてさて、それでは本題に入りましょう。

笑いのツボは共通認識と共感の中に!

What makes you laugh in your daily life?まずはじめに、声を大にして皆さんにお伝えしておきたいことを、ここでは文字を大にしてお伝えします。あなたはふだん、どんなときに笑いますか?

日本語であろうと英語であろうと、笑いをとるための準備としては、まず笑わせたい相手の 笑いのツボ を見つけること がBESTであり、 MUST(マスト )です。

つまり、相手が どんなときに笑うのか 、どんなことに対して笑うのか、を きちんと知っておくこと です。

しかし、生まれ育った環境がまるで違う人たちを笑わせようとするときには、それを難しく感じさせる決定的な要因があります。

What is it?

想像してみてください。

職場や学校で、何か とても面白い冗談を言って場を盛り上げた人に対して 、誰か1人が「 座布団1枚! 」と言って盛り上がると、またほかの誰かが、「いや?今のはオモロかった! 座布団3枚や! 」と続き、冗談を言った人も周りの人たちもあっはっはと笑います。

今、この座布団のやりとりで起こった周囲の笑いには、 ある条件が隠れていた ことを見落としてはいけません。果たして、どんな条件でしょう?

そうです。ここには、 cultural background (文化的背景) が大きく関係していますよね。

先ほどの例でいうと、日本人であればほとんど多くの人が「笑点」という有名な演芸番組を見たことがあり、「 面白ければ面白いほど座布団の枚数が増えていく 」という 共通認識 があるからこそ、ここでは 共感 が生まれ、どっと笑いが起きているのです。

普段から「身内ネタ」に気を付けられる人は多いかもしれませんが、もう少し視野を広げてみれば見えてくるはずの、こうした「 文化的背景 」を無視してスピーチやトークをしてしまっている人は、意外と多かったりします。(せっかく愉快な雰囲気なのに、今の部分MOTTAINAI!という感じ・・・)

特に、日本でウケるネタを英訳しようとするときには、この文化的背景を考慮に入れなければ、意味がまったく伝わらずにダダ滑りしてしまう恐れがあるのでご注意を。

とは言え、みんなを笑わせるためにはあらゆる国での流行りや笑いの文化を知らなければいけない!なんてことは、まったくありません。

正直、〇〇人にはこんなネタがウケる!といったステレオタイプに近い定番ネタを並べるのも簡単ですが、それを続けていては永遠に「ありきたり」から抜け出せません。誰もがネットで調べて出てくるような情報なら面白みにも欠けちゃいますよね。

Please keep it in mind.(心にとどめておいてください) 人々を笑わせる ということは、 同時に 人々の心を動かす ということです。

ぜひ、全7回にわたるこちらの連載を通して、自分なりの「楽しイングリッシュ」を確立し、周りの人を笑顔にしてあげてください。

Everybody can be the reason somebody smiles today.です。誰もが誰かの、今日の笑顔の理由になれる。

簡単な英語で人を笑顔にする「感情のギャップ」テク

それでは!例の、笑いに 文化的背景を使うのを避け、感情のギャップを上手に使って 、易しい英語で人を笑顔にしてしまうTipsをご紹介しましょう。タッタラ?♪

今回、皆さんに紹介したいSmile爆弾はコチラ!

- 感情のギャップ

安心 させ よう ">感情のギャップ→相手を 安心 させ よう

海外のバラエティ番組でもよくある「ドッキリ系」がとてもわかりやすい例ですね。

何か大変な事態に巻き込まれたと思いきや、本当はすべて演出だったことがわかり 安心 した途端に、仕掛けられた人も仕掛けた人たちも笑ってしまう、アレです。

いやいや、ドッキリを仕掛けてネタバラシとかその一連の流れを英語でするなんて難しいじゃないか・・・。って?

No , no , no . 安心 してください。ドッキリ系というのはあくまで例えの一つ。英語で人を 安心 させて笑いを誘うために必要なのはたったこれだけです。「 マイナスな感情からプラスな感情への極端な変化を言葉にする 」

例えば、イベントで提供された食べ物を手にとりSpeakerが、

Actually I can't understand why people love pizza. I really hate this food because ...と言いながら口に運び、どうしてみんなピザが好きなのかまったく理解できません。私はピザが嫌いなんですよ、だって、

... delicious.と言って、会場から笑いがこみあがるというワンシーン。ウマイな 。

せっかく楽しい場であるにも関わらず、このまま不平不満を続けるのだろうかと会場のお客さんを不安にさせておいて、 みんながホッとする一言 、さらには 本人の最初の感情とはギャップのある感想 に落ち着いたため、思わず会場のみんなは笑ってしまいました。

ここでは、 people love と I hate 、そして delicious という、いたってシンプルな単語の連続が人々の笑いを誘っています。

この、「 感情のギャップ→ 安心 させる結末 」の流れをおさえておけば、他にもさまざまな組み合わせでたくさんの人を笑わせることができるのです。

ギャップの例

など、身の回りには数えきれないほど感情の変化があるはずです。まずは2単語で構いません。

- 前はこうだったけど→これを きっかけ にこうなった!

- こう思っていたけど→実際はこうだった!

先ほどのピザの例は、もっと極端にシンプルにカットすることもできます。

I hate pizza! ... but I love this.ただこれだけで、笑いを誘うことは可能なのです。

実体験をもとにした話ほど共感を生み、心に届きやすい

作り話よりも、実体験をもとにしている話ほど、誰かの 共感 を生みやすく、 心に届きやすく なります。

そして気を付けなければならないのは、このギャップを利用して誰かを笑わせようとするとき、まずこう考えるのです。

笑わせたい→WHY?もしもイベントを盛り上げたいのであれば、イベントに関連するギャップを取り上げましょう。

または、特定の誰かを喜ばせたいのであれば、その人に関連するギャップを取り上げましょう。

「誰のため」「何のため」といった目的やゴールのないウケ狙いは、しばしば失言をまねいてしまったり、誰かを傷つけてしまう 可能性 もあります。

周りの人を楽しませる!とか、雰囲気を良くする!とかざっくりしたゴールでかまいません。1つでも多くの happyな結末を想像しながら 、ご自身の 経験にもとづいたSmile爆弾 を投げてみてください!

What makes you lough in your daily life?多くの人に共通するアンサーの1つ、「 安心する 結果に終わったとき」ぜひ、誰かを笑顔にしたいそのときに、お試しあれ。あなたは普段、どんなときに笑いますか?

次回は、さらなる威力を持つ次のSmile爆弾を、まとめてお届けします。

- 大袈裟な表現

- 優越感の提供

Thank you for reading!

文:上小澤明花(かみこざわはるか)

立命館アジア太平洋大学(APU)で国籍や宗教の他にも多様性溢れる環境に身を置いたことを きっかけ に、自身の生まれ育った環境にとらわれない自由なアイデンティティを確立。学生時代から幅広くMCのオファーを受け続け、2018年夏よりフリーMCとして本格始動(後に大学は中退)。「人々の<無関心>をエンターテイメントの力で<わくわく>に変える」ことをテーマに、若い世代へ向けたイベントプロデュースも自ら手掛けながら、MCや講演家として活動中。専属MCに、同時通訳者の横山カズ氏がメインジャッジを務める OPETS杯争奪全国英語スピーチ暗唱大会 がある。

・Twitter: @halupachi8

・Instagram: halupachi8

・Facebook: Halu Kamikozawa

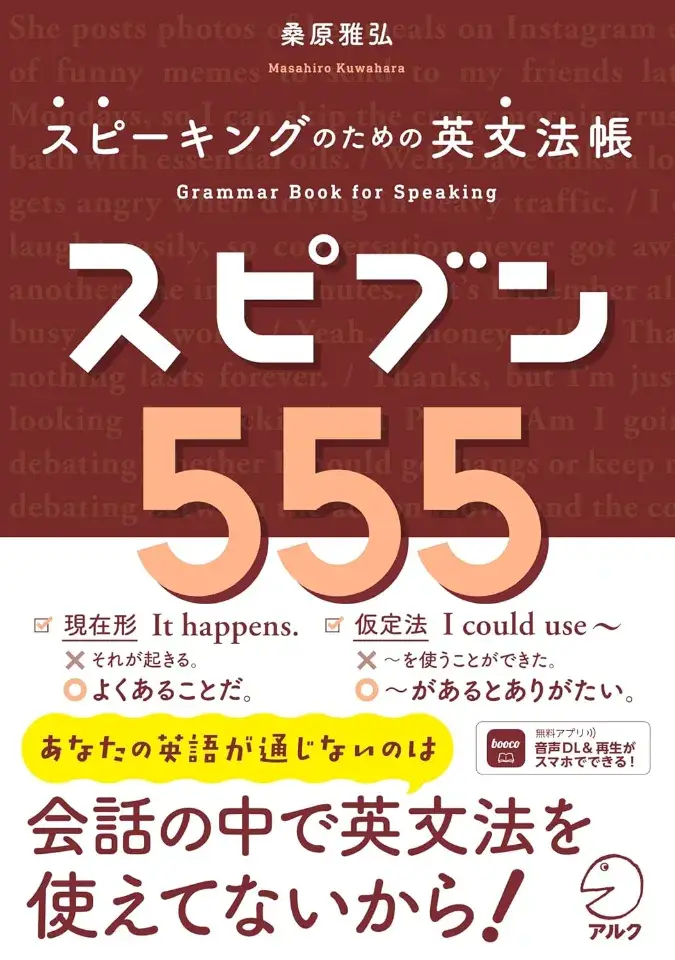

boocoで読める!アルクの新刊、続々登場

語学アプリ「booco」なら、アルクのベストセラー書籍200タイトル以上が、学習し放題!

「キクタン」などアルクの人気書籍800冊以上が音声対応。「読む」に対応した書籍では、本文と音声をスマホで手軽に利用できるほか、一部の書籍では、学習定着をサポートするクイズ機能で日々の復習や力試しも可能です。さらに、Plusプランに加入すれば200冊以上の書籍が学習し放題に!

boocoの「読む」機能では、次のような使い方ができます。

① 学習したいページを見ながら音声を再生できる

② 文字サイズや画面の明るさを調整できる

③ 書籍内検索ができる

※ これらの機能には一部の書籍が対応しています。

▼「booco」の無料ダウンロードはこちらから